Sie befinden sich hier auf der Seite, die einen kleinen Eindruck zu den

Auswirkungen von Niedrigwassersituationen, insbesondere in der Lausitz

Ich wünsche allen Interessierten viel Spaß beim Lesen dieser Seiten

AKTUELLES

Wasser reicht noch in Berlin

Bilanz Trotz Trockenheit gilt die Versorgung als gesichert. Einschränkung im Verbrauch soll es nicht geben.

Berlin. Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Monate wirkt sich auf den Grundwasserspiegel in Berlin aus – die Wasserversorgung ist aber nicht gefährdet.

Infolge von mehr Regenfällen im Jahr 2023 hatte sich der Grundwasserpegel im

vergangenen Jahr etwas erholt, seit Februar dieses Jahres geht er aber wieder zurück, teilten die Berliner Wasserbetriebe mit.

Die

Lage für die Wasserversorgung sei aber nicht kritisch.

….Einschränkungen wie etwa ein Rasensprenger-Verbot seien daher nicht notwendig…

...Die

Wasserbetriebe versuchen, mit Aufklärungskampagnen zu mehr Bewusstsein beim

Wasserverbrauch anzuregen….

…Die Berliner Wasserbetriebe verkauften im Jahr 2024 mehr als 214 Millionen Kubikmeter Trinkwasser,

das waren rund drei Millionen Kubikmeter mehr als im Jahr zuvor.

Die

Abwassermenge in den Klärwerken blieb mit knapp 265 Millionen Kubikmetern

weitgehend gleich….

Investitionen auf

Rekordniveau

…Erstmals investierte das Unternehmen mehr als eine halbe Milliarde Euro in die eigene Infrastruktur – ein Rekordwert.

Ein Großteil davon ging in den Ausbau der Klär- und Abwasserpumpwerke, vor allem ins Klärwerk Waßmannsdorf.

Fast ebenso viel Geld investierten die Wasserbetriebe ins Kanal- und

Rohrnetz…

….Der Umsatz stieg um 28 Millionen auf rund 1,3 Milliarden Euro.

Unterm Strich machte das landeseigene Unternehmen einen Gewinn von 166 Millionen Euro, rund 55 Millionen weniger als im Jahr davor.

Das

sei vor allem auf höhere Material- und Personalkosten zurückzuführen, sagte

Vorstandschef Frank Bruckmann….

dpa

Quelle: zitiert aus dpa, 21.06.2025

Kreise verbieten Wasserentnahme

dpa

Quelle: zitiert dpa, 20.06.2025

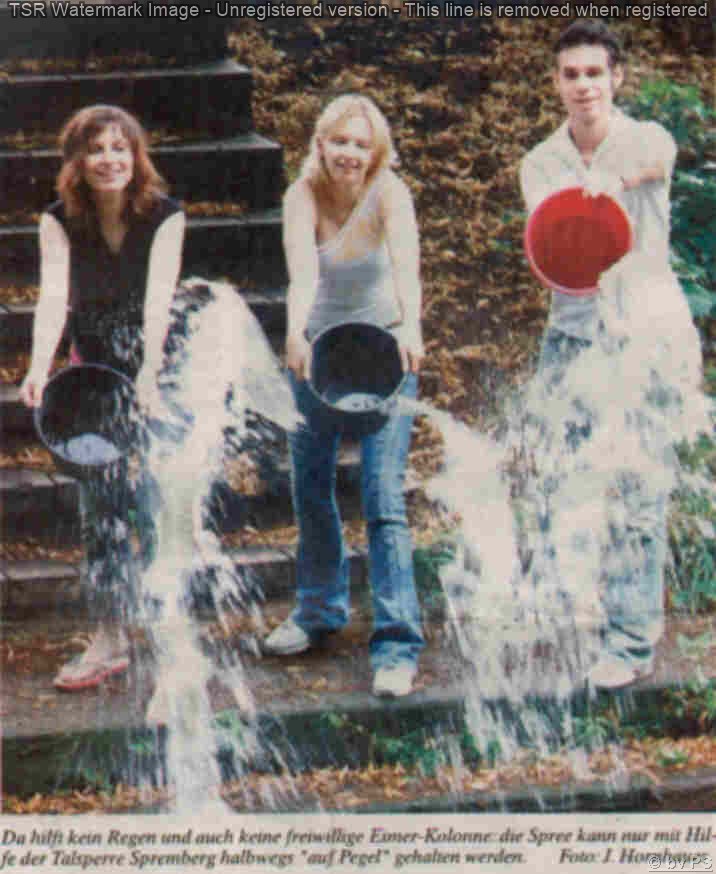

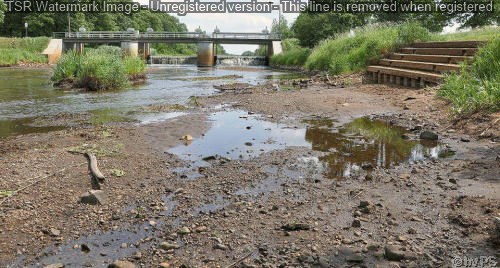

Spree und Schwarze Elster in Not

...Die Spree und die Schwarze Elster führen in der Lausitz jetzt so wenig

Wasser, dass die Speicherseen schon angezapft werden müssen....

...Das Landesamt für Umwelt (LfU) Brandenburg hat deshalb angewiesen, dass

die Talsperre Spremberg schon jetzt Wasser für die Spree abgeben muss....

Anm.:

Das ist eigentlich neben dem Hochwasserschutz eine der wichtigsten Aufgaben, die eine Talsperre zu leisten hat.

Der damit verbunden Erholungseffekt ist dabei ein angenehmes Nebenprodukt.

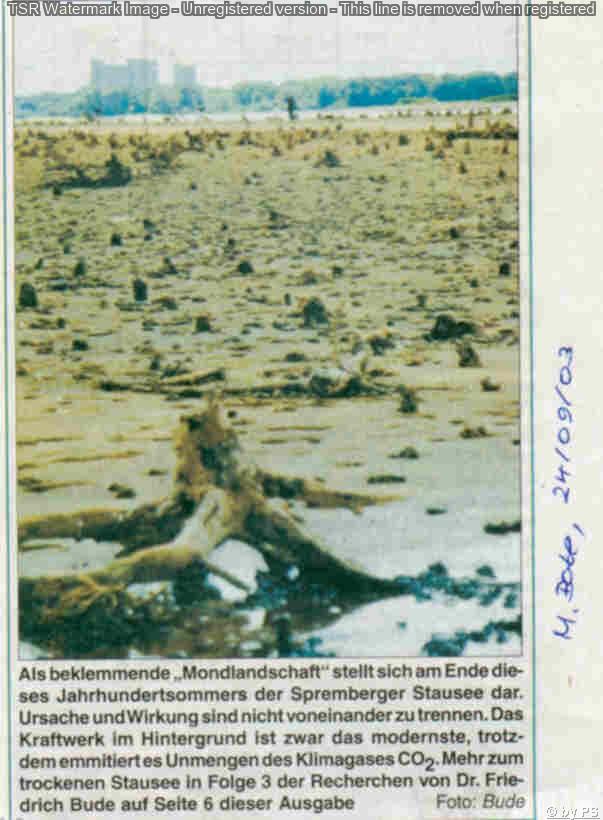

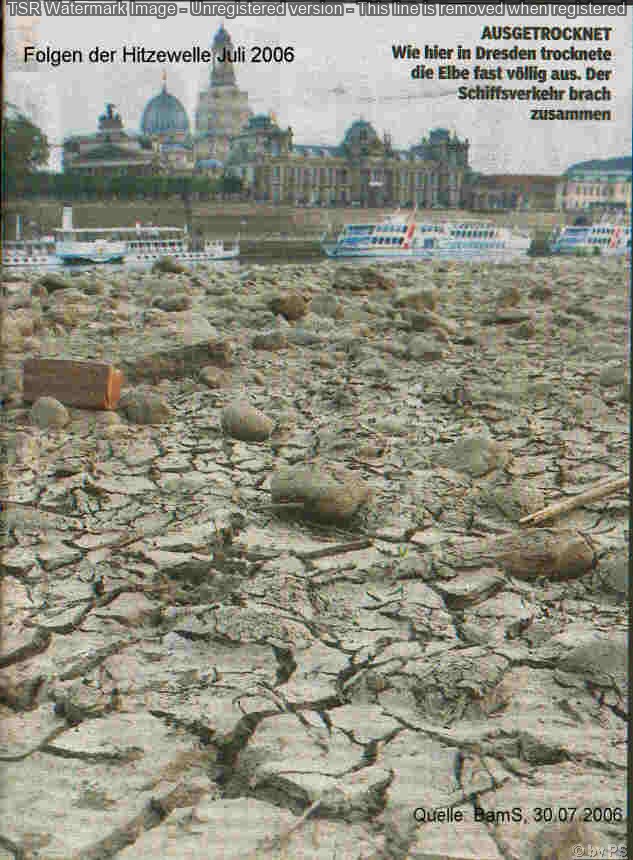

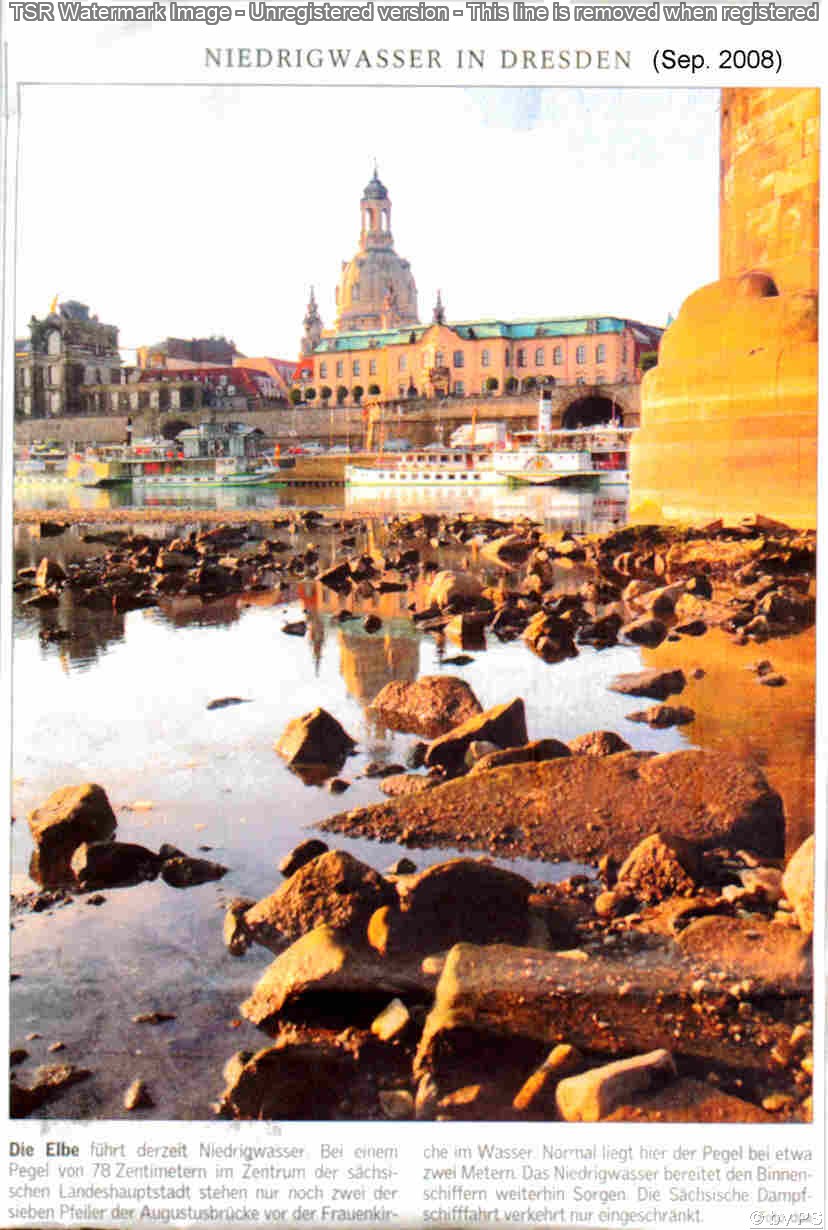

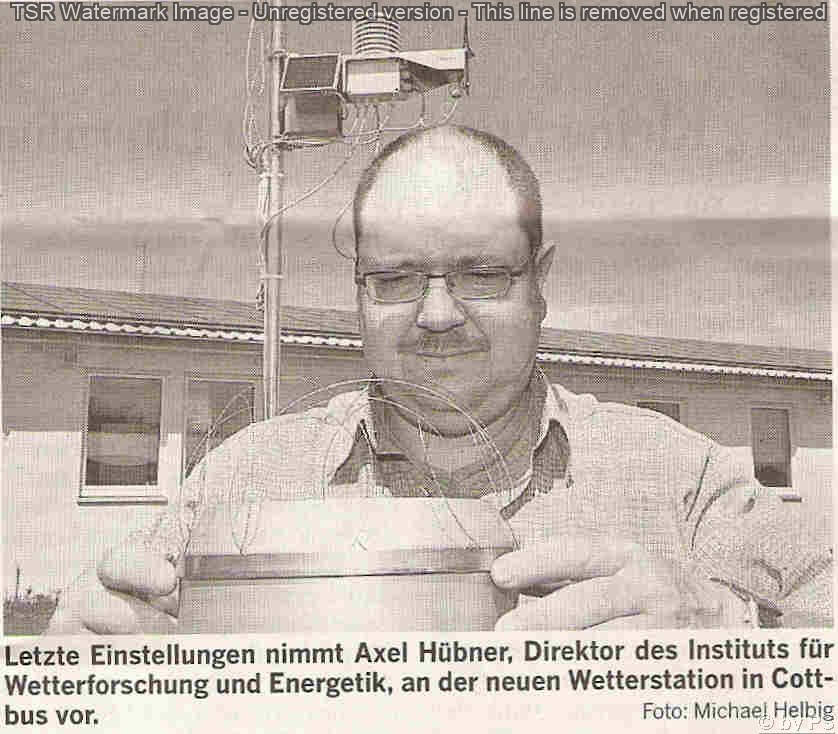

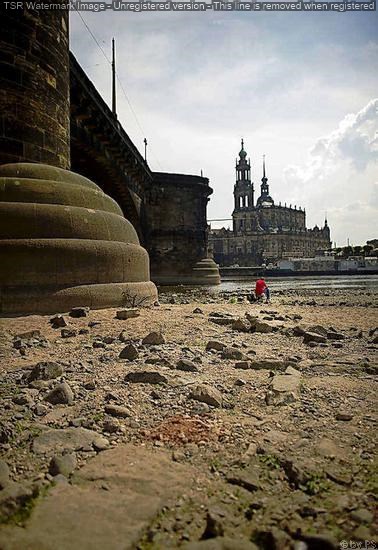

Niederschläge fehlen in Brandenburg seit Monaten. Die Talsperre Spremberg muss deshalb massiv Wasser für die Spree abgeben . Foto: Michael Helbig

...Der Wasserfluss der Schwarzen Elster wird kontinuierlich aus dem

Speicherbecken Niemtsch (Senftenberger See) gestützt....

...An der Spree in Cottbus sind seit Januar lediglich 127 Millimeter

Niederschlag gemessen worden....

...Das ist aktuell noch weniger Regen als in den extremen Trockenjahren von

2018 bis 2020 und 2022....

...Die anhaltende Trockenheit wirkt sich auf das Wassermanagement in der

Fläche aus: Die Gewässerunterhaltungsverbände sind angewiesen worden, den

Abfluss von Spreewasser in Nebengewässer und Grabensysteme wie den

Hammergraben und den Priorgraben wie auch die Pretschener Spree zu

reduzieren....

...Der Grund: Seit Juni wird der Mindestabfluss von 4,5 Kubikmetern Wasser

pro Sekunde am Unterpegel Leibsch (Königs Wusterhausen), am Ausgang des

Spreewaldes, bereits dauerhaft unterschritten....

...Wenn die Spree aus der Lausitz nicht genug Wasser bringt, drohen

unmittelbar Engpässe bei der Versorgung von Berlin mit Trinkwasser....

...Derzeit werden am Pegel Leibsch nur noch etwa 3,5 Kubikmeter Wasser pro

Sekunde erreicht....

...Die Talsperre Spremberg muss deshalb stufenweise Wasser abgeben, um das

mittlere Spreegebiet in Bewegung zu halten....

...Zwischen 8,6 und aktuell 9,8 Kubikmeter pro Sekunde werden nun

abgelassen, damit genug Wasser in Leibsch ankommt....

...Im Einzugsgebiet der Schwarzen Elster ist das Trinkwasser zwar

gesichert....

...Aber in der Schwarzen Elster selbst ist der Abfluss wegen der viel zu

geringen Niederschläge stark zurückgegangen....

...Am Verteilerwehr Kleinkoschen bei Senftenberg werden nur noch 186 Liter

pro Sekunde gemessen....

...Deshalb muss der Senftenberger See, das Speicherbecken Niemtsch, schon

Wasser abgeben....

...Am Messpegel Biehlen liegt der Abfluss aktuell bei 0,625 Kubikmetern pro

Sekunde....

...Das entspricht den Brandenburger Wasser-Experten zufolge etwa der Hälfte

des mittleren Abflusses für den Monat Juni....

...Der Wasserstand im Senftenberger See ist wegen der Abgabe in die Schwarze

Elster bereits gesunken: auf 98,85 Meter NHN (Normalhöhennull)....

...Aktuell wird die Schwarze Elster zusätzlich zum Wasser aus dem

Senftenberger See noch mit Wasser aus der Grubenwasserreinigungsanlage

Rainitza der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft

aufgehöht, um den Fluss solide am Laufen zu halten.... Kathleen Weser

Quelle: zitiert aus lr-epaper, 19.06.2025

Angezapft wird vor allem Grundwasser

Potsdam. In Brandenburg ist der Trinkwasserverbrauch innerhalb von zwölf Jahren stark angestiegen, in Berlin dagegen leicht.

Das

geht aus Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervor.

Die

öffentlichen Wasserversorger gaben 2022 demnach insgesamt

153

Millionen Kubikmeter (m³) Trinkwasser in Berlin und

107,8

Millionen m³ in Brandenburg an Haushalte und Kleingewerbe ab.

Der

Trinkwasserverbrauch pro Kopf lag dabei in Brandenburg bei 117,6 Litern pro

Tag gegenüber 104,7 Litern im Jahr 2010.

In

Berlin stieg er leicht auf 114,4 Liter pro Tag gegenüber 112,9 Litern 2010.

In Brandenburg wurde Trinkwasser 2022 zu 96,4 Prozent aus Grundwasser und zu 3,6 Prozent aus Uferfiltrat gewonnen.

Ganz

anders das Verhältnis in Berlin mit 44,4 Prozent Grundwasser und 55,6

Prozent Uferfiltrat.

Die gesamte Wassergewinnung (öffentlich und nicht-öffentlich) lag 2022 in beiden Ländern bei fast 987 Millionen Kubikmetern.

Den

größten Anteil hatte dabei das Produzierende Gewerbe, gefolgt von der

Energiewirtschaft, die Wasser hauptsächlich zur Kühlung nutzt. In der

Landwirtschaft wurde vor allem Grundwasser für die Flächenbewässerung

genutzt. red

Quelle: zitiert aus lr epaper, 25.03.2025

Anm. zum nachfolgenden Artikel:

Derartige Untersuchungen zur Grundwasseranreicherung wurden schon in den 1970-er Jahren

im Rahmen einer Studie „Sicherung der

Trinkwasserversorgung der „Hauptstadt der DDR“ Berlin von der

damaligen Wasserwirtschaftdirektion (WWD)Spree-Oder –Neiße durchgeführt.

Um mögliche Grundwasserinfiltrationen zu

untersuchen, wurde im Raum Hohenbinde (Untere Spree) ein Versuchsgebiet

betrieben.

Im gleichen Zeitraum liefen Untersuchungen zur

Ermittlung von Staulamellen für Seen im unteren Spreegebiet für eine

mögliche wasserwirtschaftliche Bewirtschaftung, u.a. am Schwielochsee bei

Beeskow.

Leider geraten derartige Untersuchungen (wenn denn diese Studie und die Untersuchungsergebnisse überhaupt noch auffindbar sind) schnell in Vergessenheit.

Besonders, wenn sich der „Wasserhaushalt“ nach

niederschlagsreichen Perioden wieder „erholt“.

Brandenburg soll Wasser für Dürrezeiten speichern

Forschung Die Spree versorgt die Mark und die deutsche Hauptstadt – damit könnte Ende der 2030er-Jahre Schluss sein.

Wissenschaftler setzen Hoffnung auf eine neue

Technologie.

Die Spree, als wichtigster Fluss zwischen der Lausitz und Berlin, ist mit rund 400 Kilometern Länge eher klein. …

Experten haben nun offenbart – damit könnte Ende der 2030er-Jahre Schluss sein.

In heißen Sommermonaten kommt womöglich kein Tropfen

Wasser mehr in Berlin an. Eine neue Technologie lässt hoffen….

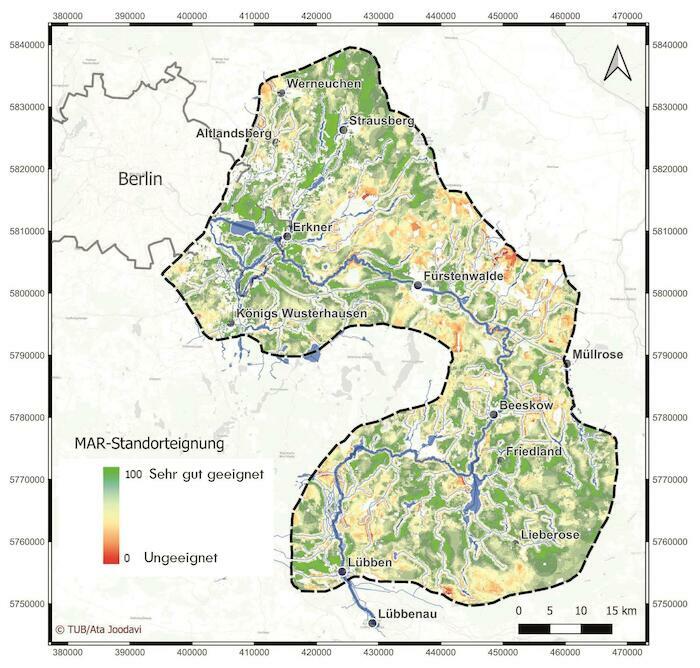

Die Grafik zeigt, wo sich geeignete Standorte für die künstliche Grundwasseranreicherung befinden (hellgrün).

Die

Forschungsergebnisse der TU Berlin beziehen sich auf das untersuchte Gebiet

der Unteren Spree

Industrie und Landwirtschaft könnten das künstlich gespeicherte Wasser

nutzen.

...Trockenheit auf der einen Seite, ein steigendes Risiko von Starkregen- und Hochwasserereignissen auf der anderen. ….

...Dieser Frage geht Prof. Dr. Irina Engelhardt, Professorin im Fachgebiet Hydrogeologie an der Technischen Universität Berlin, nach

als Teil des Forschungsprojektes „SpreeWasser: N“.

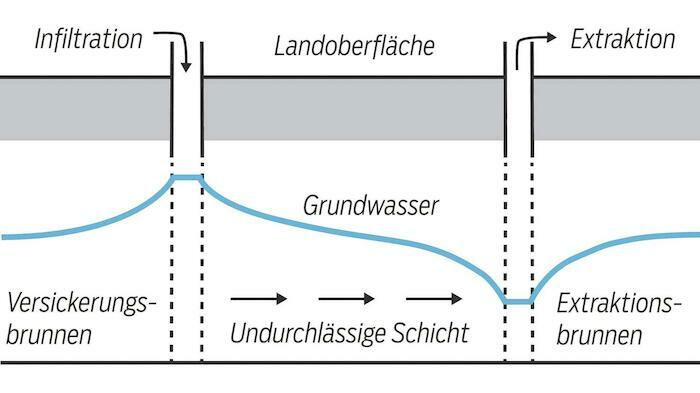

Ihr Vorhaben

untersucht die Machbarkeit von Infiltrationsbrunnen, die überschüssiges

Wasser in einen Grundwasserkörper einleiten und dort speichern können….

…Rohre zu einem Brunnen leiten. Über den sogenannten

Infiltrationsbrunnen wird es dann dem Grundwasserleiter zugeführt und dort

gespeichert. …

Die Abbildung zeigt das Prinzip der Grundwasserinfiltation: Überschüssiges Wasser wird über Rohre zum Brunnen geleitet.

Entweder passiert das im Herbst/Winter („Wasserüberschuss“),

so dass es im Sommer („Wassermangel“) entnommen werden kann oder es verbleibt im Grundwasserkörper zwei bis drei Jahre,

wobei die Wasserqualität dabei

prifitiert.

Foto: Sebastian Lehmann, Quelle: INOWAS

…Geeignete Senken oder Seen können zum Zwischenspeichern genutzt werden.

Irina Engelhardt hat hierzu das Einzugsgebiet der Unteren Spree,

also das Gebiet zwischen Spreewald und

Berlin, untersucht….

Susann Mertz

Quelle: zitiert aus lr

epaper, 22.03.2025

IHK: Wasser ist

Standortfaktor in der Lausitz

Wasserkonferenz in Cottbus

Cottbus. Wasser ist für die Unternehmen nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus ein wichtiger Standortfaktor.

„Die Wirtschaft muss darauf vertrauen können, dass die wirtschaftliche Lage nicht weiter unter Druck gerät, weil Wasser knapp wird“,

sagte IHK-Hauptgeschäftsführer André Fritsche vor der dritten Wasserkonferenz Lausitz.

„Der Erfolg des Strukturwandels hängt an den Lösungen im Wassermanagement.

Spätestens 2038 mit dem Ende des Kohleabbaus wird es trocken in der Lausitz, sollten wir nicht jetzt gegensteuern.“

Die Wasserkonferenz Lausitz wollte am Donnerstag

(27.03.2025)

in den Blick nehmen, wie

sich der Strukturwandel in der Wasserwirtschaft gestaltet.

dpa

Quelle: dpa, 28.03.2025

Anm..:

Hier können Sie einen Beitrag des RBB zu der "Wasserkonferenz" vom 27.03.2025 sehen:

Der Wasserpegel wird weiter

sinken

Gutachten Schlechte Aussichten für Badegäste: Der Großsee kann seinen Wasserstand nicht stabil halten.

Die

Ursachen liegen im undichten Fundament und dem sinkenden Grundwasserspiegel.

…Der Pegel sinkt, der weiße Sandstrand beim Campingplatz wird Jahr um Jahr

breiter. Seit 2019 pumpt die Leag deshalb zusätzliches Wasser in den See…

Die

Wasserkante des Großsees bei Tauer zieht sich seit Jahren zurück. Blickk auf

den Badestrand vom Rettungsturm aus.

Foto: Michael Helbig

bild 2

Das

Foto von 1980 zeigt den damaligen Wasserstand. Heute verläuft die Uferlinie,

wo auf dem Bild die große wasserrutsche steht.

Foto: Privatarchiv Rene Jahn

…1,40 Meter Pegelstand sollte die Messlatte im See bereits 2020 anzeigen, so das erklärte Ziel dieser Maßnahme.

Das wurde allerdings nie erreicht. Im Gegenteil. Mit jedem Sommer rückt das Ziel in weitere Ferne.

Ein

aktuelles Gutachten bestätigt, was Anrainer und Stammgäste schon seit

längerem vermuten: Ein stabiler Pegelstand im Großsee bleibt auch in Zukunft

Utopie…

Pegel des Großsees instabil

…„Es muss eine Art Loch im See geben“, vermutet René Jahn, Pächter des Waldcampingplatzes am Großsee, bereits seit einigen Jahren.

Das Gutachten

zeigt jetzt, dass der Campingplatzbetreiber nicht ganz Unrecht hatte….

…Es

ist nicht ein Loch, durch das der See sein Wasser verliert – das ganze

Fundament des Sees ist undicht. Genauer gesagt:

Der

See liegt nicht in wasserdichtem Erdmaterial, sondern in sandig-kiesigem

Grund – Ablagerungen, die nach der Eiszeit hier entstanden sind….

…Der Großsee ist also keine Badewanne, die isoliert befüllt werden kann, sondern unmittelbar mit dem Grundwasser verbunden.

Deshalb zeigen auch die Maßnahmen der Leag nur wenig Wirkung. Durch die sandig-kiesigen Ufer fließt das Wasser, das

in

den See gepumpt wird, in alle Richtungen in den nächsten Grundwasserleiter

ab….

…„Wenn man versucht, einen See, der auf Grundwasser angewiesen ist, mit Grundwasser zu stabilisieren,

da beißt sich die sprichwörtliche Katze in den Schwanz“, fasste Sebastian Fritze, Präsident des LBGR in Cottbus, das Problem schon vor

Veröffentlichung des Gutachtens zusammen…

….Hauptverantwortlich dafür macht das Gutachten den Klimawandel. Wegen der

klimatischen Veränderungen bilde sich immer weniger Grundwasser neu….

…Außerdem liegt der Großsee in einem Gebiet, in dem die Grundwasservorkommen durch den Tagebau Jänschwalde beeinflusst werden.

Eine Auswirkung auf den

Großsee kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, so das Gutachten….

Empfehlungen des Gutachtens

….Der angestrebte Zielwasserstand wird nicht erreichbar sein, so die Erkenntnis aus dem Gutachten.

Weil das eingeleitete Wasser nicht im See

bleibt, soll auch die Wassermenge, die in den See gepumpt wird, nicht erhöht

werden….

….Da zu erwarten ist, dass sich die Klimaveränderungen auch in Zukunft negativ auf die Grundwasservorkommen in der Region (Anm.: ???)

und damit den Pegel im Großsee auswirken, empfiehlt das Gutachten einen sparsamen Umgang mit den

Grundwasservorräten

ohne genaue Maßnahmen zu

formulieren….

Die

Seen im Gebiet des Tagebaus Jänschwalde

…Neben dem Großsee liegen auch der Kleinsee, der Pinnower und der Deulowitzer See im Einzugsgebiet der Grundwasserabsenkung für den Tagebau Jänschwalde.

Während im Deulowitzer See wie im Großsee der Pegel trotz Wassereinleitung

ständig fällt, hat der Wasserstand im Kleinsee sich nach einer Wassereinleitung wieder einigermaßen stabilisiert.

Auch im Deulowitzer See

ist der Wasserpegel in den vergangenen Jahren wieder etwas gestiegen, das

zeigt ein Monitoring der Gewässer…. moe

Luise Mösle und Stefanie

Krautz

Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 27.09.2024

Branitzer Park in Cottbus: Pegel sinken – ist Fürst Pücklers Erbe in Gefahr?

…Die Spree ist so voll, dass der Ostsee selbst im Hochsommer Wasser bekommt. Gleichzeitig sinken im Branitzer Park in Cottbus die Pegel….

… Der Weg windet sich unter hohen Bäumen durch den Branitzer Park. Gleich geht es einen seichten Hügel hinauf und öffnet den Blick zum Schloss über den Schwarzen See.

Der macht seinem Namen allerdings gerade mehr Ehre, als gedacht. Der Untergrund des Gewässers liegt feucht und dunkel da. …

..Alle Gräben und Seen im Pückler Park führen aktuell ungewöhnliches Niedrigwasser.

…Der Pegel im Branitzer Park ist deutlich gesunken. …Schließlich führt die Spree, aus der sich auch die Gewässer des Parks speisen, ausreichend Wasser….

…Ingolf Arnold klärt auf. „Das ist ein Stresstest.“ Der Hydrologe begleitet die Geschicke des Branitzer Parks seit Jahrzehnten und berät die Stiftung.

Durch den Kohleausstieg werde die Spree in Zukunft deutlich weniger Wasser führen.

Der Fluss, so betont es der Wasserexperte, habe in den vergangenen 70 Jahren unnatürlich viel Wasser geführt.

Hinzu kommen die veränderten Niederschläge und die höhere Verdunstung.

Wasser wird also durch den Klimawandel und das Ende des Bergbaus erneut ein knappes Gut für den Park….

Der niedrige Pegel macht sich in allen Gewässern des Branitzer Parks bemerkbar. Die Faschinen werden sichtbar.

Die

Holzkonstruktionen sichern die

Uferkanten.

Pücklers Ärgernis löst sich erst 100 Jahre nach seinem Tod

Schlamm und vermodertes Laub: Der Schwarze See im Branitzer Park führt

Niedrigwasser

Foto: Peggy Kompalla

….Deshalb seien hydrologische Untersuchungen nötig, um herauszufinden, was der Park verträgt.

…Sprich: Mit welchem Minimum an Wasser er zurechtkommt, ohne dabei Schaden zu nehmen.

Genau das werde aktuell simuliert.

Dafür seien zunächst Daten des Normalzustands erhoben worden….

…Der schwankende Wasserspiegel sei im Übrigen ein ständiges Ärgernis des Fürsten gewesen, erzählt Parkkenner Ingolf Arnold.

Das Problem wird allerdings erst mehr als 100 Jahre nach Pücklers Tod im Jahr 1984 gelöst.

Weil der Tagebau dem Park das Wasser abzugraben drohte, entwickelten die Fachleute Schutzmaßnahmen.

Deshalb wurde unter anderem ein Wasserzuleiter von der Spree gebaut. Der garantiert dem Branitzer Park seither eine kontinuierliche Wasserzufuhr….

…Der Stresstest laufe in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und auch mit dem Fischereiberechtigten im Park. …

.. Am Nachmittag des 19. Juli (2024) werde die Wasserzufuhr wieder allmählich hochgefahren...

…Die erhobenen Daten und die Erkenntnisse daraus seien wichtig für den Park, betont Ingolf Arnold.

Schließlich gehe es darum, welche Priorität dem Gartendenkmal von Fürst Pückler in Zukunft eingeräumt wird, wenn die Spree in Dürrejahren wenig führt…. Peggy Kompalla

Quelle: zitiert aus lr-online.det, 20.07.2024

Ausführlich unter (mit Bezahlschranke):

Berlin und Brandenburg wollen Elbe und Ostsee anzapfen

Wasserknappheit Regen kann das Problem der schwindenden Reserven in der Region nicht lösen.

Jetzt sollen länderübergreifenden Leitungen das Trinkwasser sichern. Die Rohre könnten noch weiter reichen.

….Im vergangenen Jahr (2023) ist in Berlin mit mehr als 700 Litern pro Quadratmeter fast doppelt so viel Regen gefallen wie im Jahr zuvor.

Zudem haben die Berliner weniger Wasser verbraucht. Der durchschnittliche Tagesbedarf ist von rund 113 Litern auf 109 Liter pro Kopf gesunken….

…Um wieder auf das Niveau der Vor-Dürre-Jahre zu kommen, bräuchte die Region Berlin-Brandenburg mindestens noch zwei ähnlich regenreiche Jahre wie 2023…

…Doch ob Regen oder nicht, in Spree und Havel, aus denen Berlin derzeit einen großen Teil seines Wasserhaushaltes deckt,

werden die Pegel langfristig auch ohne krasse Hitzesommer weiter sinken. Ein Grund dafür ist unter anderem das für 2038 beschlossene Ende der Lausitzer Braunkohleförderung.

Experten warnen schon jetzt, dass die Spree deutlich weniger Wasser führen wird, weil aus den Tagebauen dann kein Grundwasser mehr in den Fluss gepumpt wird…

…Die Regierungschefs von Sachsen, Brandenburg und Berlin haben dazu am vergangenen Freitag (14.06.2024) bei einem Treffen in der Hauptstadt eine Erklärung unterzeichnet.

Ziel ist ein gemeinsames und schnelles Handeln.

Die drei ostdeutschen Bundesländer fordern zudem vom Bund mehr Unterstützung bei der zukünftigen Wasserversorgung in der Lausitz sowie in der Region Berlin-Brandenburg….

Anm.:

Zum wievielten Mal eigentlich … es ist wieder einmal Wahlkampf in Brandenburg

Mieter sind Hauptverbraucher

…Während zu den größten Wasserverbrauchern in Brandenburg unter anderem die PCK-Raffinerie in Schwedt oder große Spargelbauern zählen, sind es in Berlin eher die privaten Haushalte.

Unter den Top 20 Wassernutzern in der Hauptstadt finden sich laut Wasserbetrieben alle großen Wohnungsbauunternehmen.

Unter den Top 30 werden unter anderem die Deutsche Bahn, die Bäderbetriebe sowie Vattenfall aufgezählt….

….Beide Länder sind auf auskömmliche Pegelstände in Spree und Havel angewiesen und fördern das kühle Nass aus den gleichen Grundwasserschichten….

…Die Berliner Wasserbetriebe schlagen deshalb schon seit Jahren vor, sogenannte Verbundleitungen zwischen Berlin und dem Umland herzustellen,

um kurzfristig auftretende Versorgungsspitzen sowohl zwischen Berlin und Umland als auch zwischen einzelnen Umlandverbänden auszugleichen….

…Derzeit arbeiten Berlin und Brandenburg an einer gemeinsamen Wasserstrategie.

Diese soll Ende dieses Jahres (2024) auf dem Tisch liegen, kündigte Franziska Giffey (SPD), Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Wasserbetriebe, an….

…Unter anderem wird im Rahmen des "Masterplans Wasser 2050" auch eine Fernwasserversorgung der Region aus der Elbe diskutiert…

…Möglich wäre langfristig auch eine Trinkwassergewinnung für die Metropolenregion Berlin-Brandenburg aus der Ostsee. Dazu müssten aber entsprechende Entsalzungsanlagen gebaut werden….

…Um die Trinkwasserversorgung zu sichern und sich auch weitestgehend unabhängig zu machen, investieren die Berliner Wasserbetriebe

vor allem in bessere Abwasserreinigung sowie in neue Wasserwerksstandorte wie Jungfernheide und Johannisthal…

Bild Münchehofe

…Die aktuellen Grenzwerte würden aber jetzt schon eingehalten… Neben den Kläranlagen fließt viel Geld in den Umbau Berlins zur Schwammstadt.

Mit der Hilfe von speziellen Rinnen, Bepflanzung und Versickerungsfläche will man dafür sorgen, dass nicht zu viel Regenwasser verloren geht….

…Die … Anlage - Stahnsdorf - wird bis 2034 als fertigzustellender Komplettneubau geplant, der die neuen Techniken von Beginn an umfasst

und doppelt so viel Abwasser reinigt wie das heutige Werk, das derzeit auch rund ein Drittel des Brandenburger Abwassers entsorgt beziehungsweise

wieder zu Trinkwasser aufbereitet….

Deutlich weniger Einnahmen

…Die Krux an der aktuellen Bilanz:

Aufgrund der aus Ressourcen-Sicht positiven Wetterlage wurde weniger Wasser verkauft,

und der gestiegene Aufwand für die Mitbehandlung von Regenwasser wird nicht vergütet.

So nahmen die Berliner Wasserbetriebe auch weniger ein und der Jahresüberschuss fiel um 46,4 Millinen auf 219,9 Millionen Euro.

Die Trinkwasserpreise werden aber laut Wirtschaftssenatorin Giffey auch in den kommenden Jahren stabil gehalten…. Maria Neuendorff

Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 19.06.2024

Anm.:

Das Problem „Wassernot“ ist hinlänglich bekannt, aber immer wieder wird in regelmäßigen Abständen darüber berichtet –

ohne das praktisch etwas passiert.

Gründe, die das Problem zusätzlich verschärfen, sind u.a.:

Überproportionales Bevölkerungswachstum in Berlin

Zusätzliche Ansiedlung von Industrien, z.B. TESLA

in insgesamt angespannter Wassersituation

„Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn“

Dieses Zitat aus Goethes Faust, beschreibt den derzeitigen Stand der Bemühungen der Länder, eine Wassernot zu verhindern hervorragend.

Ad pia propensos vota rogate deos!

Die Lösungsvorschläge liegen doch auf dem Tisch.

Länder fürchten Wassernot

Brandenburg, Berlin und Sachsen sehen Bund in der Pflicht.

Kohleausstieg wird zum Problem.

Potsdam/Berlin. Die drei ostdeutschen Bundesländer Brandenburg, Berlin und Sachsen fordern vom Bund

mehr Unterstützung bei der zukünftigen Wasserversorgung in der Lausitz und in der Metropolregion Berlin- Brandenburg.

Nach dem für 2038 beschlossenen Ende der Lausitzer Braunkohleförderung erwarten Experten,

dass die für die Trinkwasserversorgung in Berlin wichtige Spree deutlich weniger Wasser führt, weil aus Tagebauen kaum noch Grundwasser in den Fluss gepumpt wird.

Anm.: Für diese Erkenntnis benötigt man keine Experten.

…Eine eingeschränkte Wasserverfügbarkeit dürfe die Lebensgrundlagen wie auch den Strukturwandel in der Region nicht gefährden,

heißt es in einer Erklärung, die die Regierungschefs von Sachsen, Brandenburg und Berlin am Freitag (14.06.2024) bei einem Treffen in der Hauptstadt verabschiedeten….

Finanzierung gefordert

…In der Erklärung wird darauf verwiesen, dass die Kohleverstromung in der Lausitz einen großen Anteil an einer verlässlichen Energieversorgung in Deutschland hatte und noch habe.

Im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg seien nun zusätzliche Veränderungen des Wasserhaushaltes der Lausitz zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund stehe der Bund in der Pflicht, nötige wasserwirtschaftliche Anpassungen finanziell abzusichern….

…Der Trinkwasserversorgung im Großraum Berlin und entlang der Spree drohen einer Studie des Umweltbundesamts zufolge große Engpässe.

Mit dem Ende der Braunkohleförderung in der Lausitz könnte der Fluss demnach in trockenen Sommermonaten örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen.

Das Amt rät zu Wasserüberleitungen zur Spree aus benachbarten Flüssen wie Elbe, Lausitzer Neiße und Oder. Das könnte beispielsweise mithilfe von Leitungen oder

Tunnellösungen in Verbindung mit Wasserspeichern geschehen. dpa

Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 15.06.2024

Anm. zum vorherigen Artikel:

Dieses Problem ist der Wasserwirtschaft (siehe Vorschläge der BTU Cottbus, Lehrstuhl Hydrologie, Prof. Grünewald) schon lange bekannt,

dazu bedurfte es keiner (neuen) Studie des Umweltbundesamtess

Es folgt ein Zitat aus der Laudatio anlässlich des 80. Geburtstages von Prof. Grünewald, BTU Cotbus-Senftenberg:

Quelle: Märkischer Bote, 31.05.2024

Zitat Anfang

„Prof. Grünewald war es auch, der sich als Erster öffentlich über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Elbewasser-Überleitung zur Spree

äußerte und dabei damals (vor 25 Jahren) vielfach Spott erntete.

Prof. Grünewald wird aber nicht müde zu mahnen,

dass aktuell in der Gesellschaft kaum auf älteres, sorgfältig erarbeitetes Wissen zurückgegriffen wird

und stattdessen mit vielen Steuermillionen immer wieder neue Untersuchungen angestellt werden.

Dies trifft sowohl auf die Hochwasservorsorge als auch auf die absehbaren wasserwirtschaftlichen Folgen des Kohleausstiegs zu.“

Zitat Ende

Der Kampf gegen das Wasserdefizit der Spreee

Pläne Der Fluss ohne die permanente Zufuhr von Wasser aus den Lausitzer Tagebauen ist für die Wasserwirtschaft noch eine Horrorvorstellung.

Aber langsam werden Lösungswege sichtbar, wie das Gewässer in Zukunft aussehen könnte

….Ein festinstalliertes Gremium soll künftig das knapper werdende Spreewasser bilanzieren und verteilen.

Vertreter aus Sachsen, Brandenburg und Berlin,

die sich schon bisher regelmäßig zu der Arbeitsgruppe Fließgewässer zusammenfanden, sollen die neue Verwaltungseinheit, einschließlich einer Geschäftsstelle, bilden…

…Bereits heute fehlen bis zu 60 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr, um alle gewünschten Aufgaben und Ziele zu jeder Jahreszeit zu erfüllen.

Und dieses Defizit wird eher noch wachsen….

….Zu berücksichtigen ist sowohl die Trinkwasserversorgung bis Berlin als auch der Spreewald.

Eine stabile Wasserführung sei zudem Voraussetzung für weitere Gewerbeansiedlungen. Werde diese nicht gesichert, könne dies weitere Ansiedlungen und Entwicklungen hemmen….

…Ein Großteil des heutigen Spreewassers stammt nicht aus deren natürlichen Quellen und Zuflüssen,

sondern aus aktiven und Sanierungstagebauen in den Fluss gepumpt werde….

Ein neuer Flussquerschnitt?

…Von den jährlich 150 Millionen Kubikmetern Spreewasser stammen in Sachsen 86 Millionen Kubikmeter aus Tagebauen.

Dieser Anteil wird mit der fortschreitenden Rekultivierung und dem absehbaren Rückgang und Ende der Braunkohleförderung immer weiter sinken.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plädiert Stefan Jentsch, Betriebsleiter Spree Neiße der Talsperrenverwaltung Sachsen

für einen Ausbau der Staukapazitäten im Flussbereich. Dafür würden sich die Tagebauseen Lohsa II und Bärwalde aus seiner Sicht besonders gut eignen….

Der Tagebaurestsee Lohsa 11 soll zum Speicher umgebaut werden.

Foto: Peter Radke

..Jentsch geht für Lohsa II von einem Stauvolumen von 90 Millionen Kubikmetern aus.

Derzeit sorgen nur die Talsperren Bautzen und Quitzdorf

mit einem Speichervermögen von knapp 30 Millionen Kubikmetern für eine stabile Wasserführung

auch während der Sommermonate bis in den Herbst hinein.

Hinzu komme in Brandenburg die Talsperre Spremberg. Jenrsch venvies

auch auf sinkende Niederschläge, steigende Temperaturen und damit höhere Verdunstung infolge des Klimawandels….

…Längerfristig sieht der Betriebsleiter auch eine Notwendigkeit, über ein neues Kleid für die Spree, also einen veränderten Flussquerschnitt, nachzudenken.

Bei zurückgehender Wasserführung wäre es sinnvoll, an besonders breiten Stellen das Flussbett schmaler zu gestalten, uni die Wasserführung zu sichern und auch die Verdunstung zu reduzieren….

Wasser aus anderen Flüssen

..Nachgedacht werde in den Gremien verstärkt auch über eine Wasserzufuhr aus anderen Flüssen.

Da der Neiße bereits Wasser entnommen werde und deren Potenzial begrenzt sei, bleibe nur als schon lange diskutierte Variante eine Zufuhr aus der Elbe.

Diese Möglichkeit werde nun verstärkt untersucht…

…Bezüglich der Flutungen der Tagebaurestseen in der Lausitz wird darauf verwiesen, dass damit ein System geschaffen werde, das es in dieser Form noch nirgendwo gebe.

Das mache es einschließlich der wechselnden Niederschläge schwierig, die Endpunkte der Flutung und die jährichen Füllstandsmengen vorauszusagen.

Ähnlich sei dies mit Verdunstungsraten. Dieser Prozess müsse weiter begleitet und erforscht werden…

Angesichts der Herausforderungen durch drohende Eisenhydroxideinträge und Versauerung durch Einfließen von Grundwasser in die entstehenden Seen gebe es zu den Flutungen keine Alternative…

...Auch wenn es gelinge, eine naturnahe Gestaltung der Spree zu erreichen, werde weiter eine Regulierung der Wasserführung erforderlich sein.

Dies stelle eine Generationenaufgabe für die Region dar, betonte der Betriebsleiter….

Wer wofür beim Wasser (in Sachsen) zuständig ist

Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen ist ein Staatsbetrieb mit Hauptsitz in Pirna.

Fünf regionale Betriebe betreuen vor Ort Stauanlagen, Gewässer und Hochwasserschutzanlagen in Zuständigkeit des Freistaats.

Sie sind meist in die Betriebsteile Bau, Stauanlagen und Fließgewässer gegliedert. Dazu gehören jeweils mehrere Fluss- und Staumeistereien

sowie die Untersuchungsstellen der Landestalsperrenverwaltung.

Die großen Brauchwasserspeicher in Ostsachsen - wie die Talsperren Bautzen und Quitzdorf - werden vom Betrieb Spree/Neiße mit Sitz in Bautzen bewirtschaftet.

Dazu gehören die gefluteten Tagebaurestseen bei Knappenrode und Lohsa. Der Betrieb bereitet sich auf die Übernahme weiterer Tagebaurestseen im Lausitzer Seenland vor.

Rund ein Drittel der Gewässer 1. Ordnung in Sachsen betreut der Betrieb Spree/Neiße. An den Gewässern befinden sich mehr als 100 Wehre,

Um Gewässerstruktur und ökologische Durchgängigkeit zu verbessern, werden funktionsuntüchtige Wehre zurückgebaut und noch benötigte umgebaut.

Aber auch der Hochwasserschutz an den Gewässern des Freistaates liegt in Ostsachsen beim Betrieb Spree/Neiße.

In den vergangenen Jahren wurden im Freistaat Sachsen viele Deiche saniert und neue Hochwasserschutzanlagen gebaut.

Für den Hochwasserschutz ist der Betriebsteil Bau zuständig, die Gewässerunterhaltung führen die Gewässermeistereien durch.

Um die Stauanlagen kümmert sich das Gewässermanagement von zwei Standorten aus.

In Lohsa und Görlitz-Hagenwerder lagern in Hochwasserschutzlagern Sandsäcke und andere Materialien für den Notfall. Ronald Ufer

Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 04.04.2024

Als Ergänzung zu dem obigen Artikel ist das Klicken auf den folgenden Link

zu empfehlen.

Elbe-Wasser Flüsse retten – kann das funktionieren?

Der Wasserhaushalt in der Lausitz ist durch Braunkohle-Abbau schwer gestört, allerorten fehlt Wasser.

Die Not ist so groß, dass es Ideen gibt, selbst die Elbe anzuzapfen. Könnte das funktionieren? Ein Lausitzer hat dazu eine eindeutige Meinung.

…Es sind Bilder, die sich in die Gehirne der Lausitzer eingebrannt: Die Schwarze Elster ist auf Kilometer ausgetrocknet. Gäbe es nicht gewisse Schutzbarrieren,

könnte selbst die Restlochkette zwischen Senftenberg und Hoyerswerda massiv an Wasser verlieren.

Deshalb hat der Bergbautreibende zwischen Restlochkette und Tagebau Welzow-Süd eine mehrere Kilometer lange Dichtwand errichtet, die über 100 Meter in die Tiefe reicht…

… In den Jahren von 1900 bis 2020 wurden im Zuge des Braunkohlenbergbaus in der Lausitz rund 58 Milliarden Kubikmeter Grundwasser gefördert.

Heute beläuft sich das Grundwasserdefizit nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) auf vier Milliarden Kubikmeter.

Durch den politisch gewollten Kohleausstieg wird die Grundwasserförderung durch den Bergbau immer weiter absinken und perspektivisch ganz eingestellt werden….

…Die entsprechenden Auswirkungen zeigen sich dann vor allem bei der Spree. Da dort bislang die sogenannten Sümpfungswässer des Bergbaus eingeleitet werden,

wird sich das Wasserangebot erheblich verringern. Die Schwarze Elster, früher ebenfalls ein Hauptabnehmer für das bergbaulich gehobene Grundwasser,

wird heute vor allem durch die Rainitza gestützt. In den trockenen Sommern muss außerdem Wasser aus den Tagebauseen zur Stützung der Elster eingesetzt werden….

…Die Idee, von der Elbe einen Kanal zur Spree und zur Oder zu bauen, ist bereits über 100 Jahre alt….

Das Relief an dem Schwarzheider Wohnhaus lässt bereits ein Schiff auf dem visionären Elbe-Spree-Oder-Kanal fahren. Das Gebäude hat inzwischen massiven Brandschaden erlitten

…Jetzt führt das Umweltbundesamt in seinem Bericht über die wasserwirtschaftlichen Folgen in der Lausitz eine Elbwasser-Überleitung wieder auf.

Und zwar eine Wasserentnahme bei Grödel unweit von Riesa sowie eine Druckrohrleitung zum Knappensee

sowie Einleitungen in die Schwarze Elster und in die Spree.

Zweite Möglichkeit wäre eine Wasserentnahme bei Prossen in der Sächsischen Schweiz und ein anschließender Tunnel bis zur Spree bei Bautzen.

Als dritte Möglichkeit wird die Wasserentnahme bei Prossen sowie die Leitung per Tunnel und Druckrohrleitung zum Knappensee

und die dortige anteilige Überleitung in die Spree angeführt.

Der Knappensee könnte deswegen der zentrale Punkt werden,

weil von dort sowohl das Fließsystem der Schwarzen Elster als auch das der Spree nahe liegen….

Experte rät vom Elbe-Kanal ab

….Altgediente Lausitzer Bergleute, wie der ehemalige Bergmann Walter Karge halten die Elbwasser-Überleitung indes für nicht zielführend.

Aus seiner Sicht brauche sich die Region zum Wasser keine großen Sorgen zu machen…

....So werde in Senftenberg mittels mehrerer Brunnen Wasser gehoben, um eine Vernässung zu verhindern.

Verschiedene Gräben unweit der Schwarzen Elster haben Grundwasseranschluss, bedingt durch ihre Lage im Lausitzer Urstromtal…

… Für das sächsische Umweltministerium gehört die Elbwasser-Überleitung zu einem "breiten Bündel von Maßnahmen, die jetzt zu prüfen sind…

...Das Ministerium schätzt weitere Maßnahmen ebenso dringlich ein, beispielsweise den Wasserrückhalt in der Fläche,

die Wiederherstellung von Auen und naturnahen Flussläufen sowie die Bewirtschaftung von Seen und Speichern….

… Die Brandenburger Grünen haben wegen der Dringlichkeit des Themas ein Positionspapier mit insgesamt elf Maßnahmen erarbeitet.

Gefordert werden unter anderem eine Braunkohlenstiftung mit einem zweistelligen Milliardenbetrag, um die Bergbaufolgen sanieren zu können.

Was die Elbwasser- Überleitung angeht, zeigen sich die Grünen eher verhalten. Sie sagen, dass eine Prüfung des Vorhabens in Ordnung gehe,

aber das nicht unbedingt gebaut werden müsse. Schließlich benötige die Elbe ihr Wasser selbst, und eine Überleitung würde größere Eingriffe in die Landschaft bedeuten….

Der historische Elbe-Spree-Oder-Kanal

…Während des Ersten Weltkrieges wurde an den Plänen für den Elbe--Spree-Oder-Kanal, kurz ESO, gearbeitet.

Dieser sollte auf einer Länge von knapp 160 Kilometern Mühlberg mit Lauchhammer, Cottbus, dem Schwielochsee und Frankfurt (Oder) verbinden.

Der Kanal war neben der wasserwirtschaftlichen Bedeutung auch für den schnelleren Abtransport der Braun-kohle aus dem Lausitzer Revier vorgesehen. trt

Quelle: zitiert aus lr-online, 14.10.2023

Ausführlich unter (leider mit Bezahlschranke):

Nachtrag:

Eine ausführliche Dokumentation zur Geschichte eines „geplanten“ ESO- Kanals finden Sie auch im Beitrag von Ingolf Arnold,

"Lausitzer Sehnsüchten zum europäischen Wasserstraßennetz",

enthalten in

NIEDERRLAUSITZ zwanzig-neunzehn, Jahrbuch Nr.3

ISBN 978-3-937503-23-3

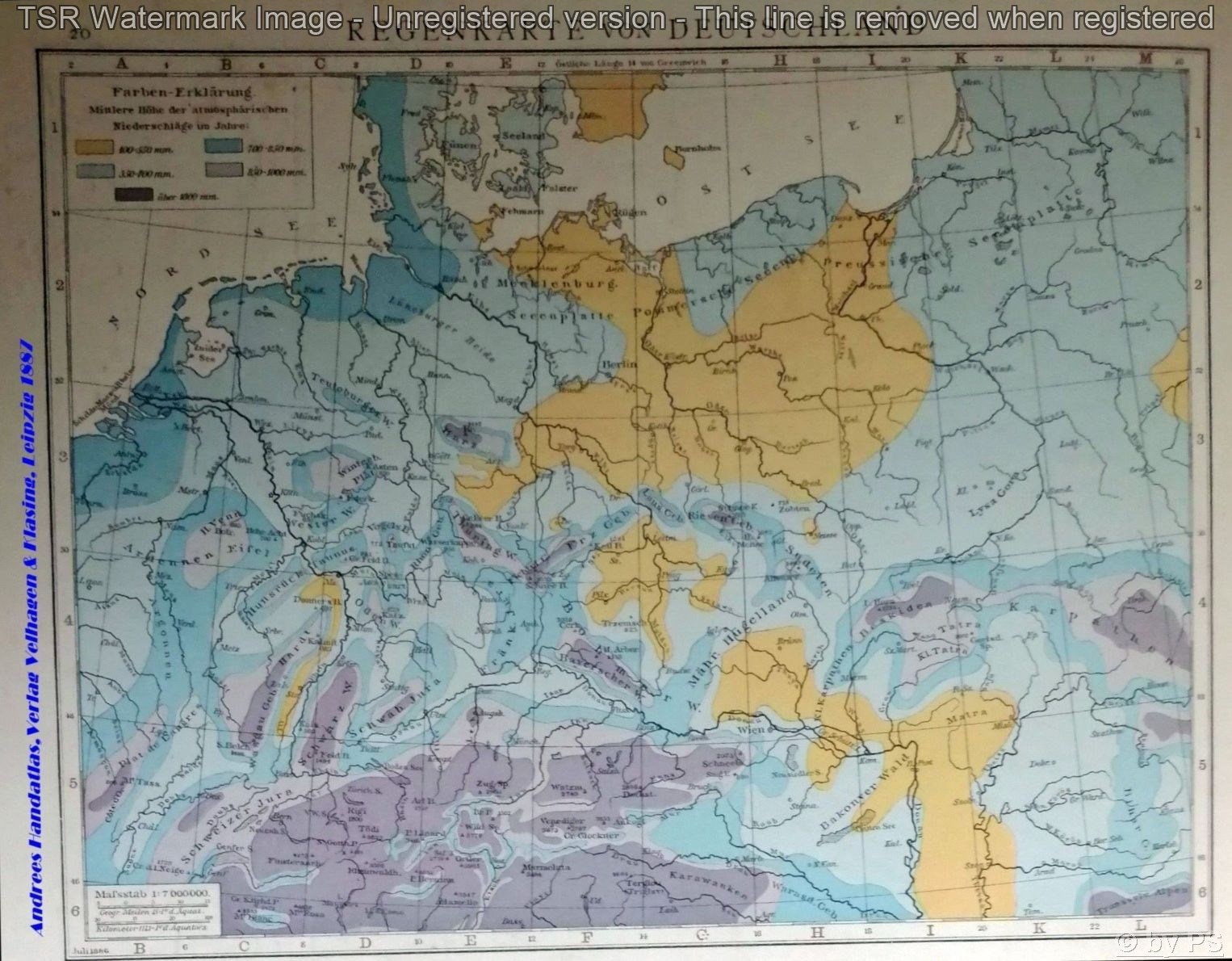

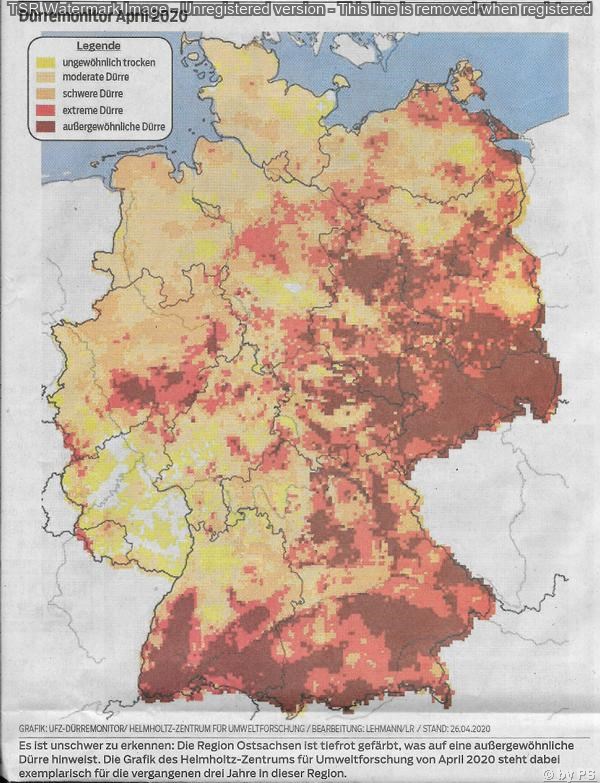

Dürremonitor für Deutschland (August / September 2023)

Warum werden derartige Nachrichten (s.u.) in den Mainstreammedien auf das kleinste Maß reduziert?

Während für Nachrichten zur „Dürre“ ganze Zeitungsseiten kaum ausreichen.

Auf jeden Fall können wir beruhigt sein:

Die Naturgesetzmäßigkeiten, hier der Wasserkreislauf „funktionieren“ noch.

Keine Dürre mehr in deutschen Böden

Leipzig - Die Dürresituation in Deutschlands Böden hat sich durch das feuchte Winterhalbjahr (2023) und den teils sehr nassen Sommer (2023) deutlich verbessert.

„Die Böden sind bis auf eine Tiefe von 60 Zentimetern deutsch landesweit

gut durchfeuchtet - in manchen Regionen sogar nasser als üblich“, so Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig.

Nur in Teilen Ostdeutschlands sei die Dürre im Boden noch stärker ausgeprägt.

Quelle: BILD, 11.09.2023

Alle Jahre wieder ...

Cottbus (und andere Kreise in BB) verbietet Wasserentnahme

Cottbus. Die Stadt schränkt ab heute (22.07.2023) tagsüber die Entnahme von Wasser aus Seen und Flüssen ein.

…Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Unteren Wasserbehörde des Fachbereichs Umwelt und Natur der Stadt Cottbus

ist gestern (21.07.2023) auf www.cottbus.de veröffentlicht worden.

Die Verfügung regelt die befristete Einschränkung des Eigentümer- und Anliegergebrauchs.

Damit wird die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern mittels Pumpen in der Zeit von 8 bis 20 Uhr untersagt…

.... Die Einhaltung der Allgemeinverfügung wird überwacht….

…Die Unteren Wasserbehörden der benachbarten Landkreise haben mit entsprechenden Einschränkungen

bereits auf die gegenwärtig angespannte wasserwirtschaftliche Situation reagiert…

…Anlass ist, dass der. natürliche Wasserhaushalt auch in diesem Jahr wieder unter den Folgen der Trockenheit der Vorjahre leidet

und die hochsommerliehen Temperaturen die Situation aktuell wieder verschärfen.

Die geringen Niederschlagsmengen haben das Wasserdargebot im Einzugsgebiet der Spree stark zurückgehen lassen.

Es hat sich erneut eine Niedrigwassersituation in den Fließgewässern eingestellt... red/jkl

Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 22.07.2023

Das sind die Ergebnisse fehlenden Sach- und Fachverstandes

der politischen Entscheidungsträger und ihrer Berater.

Im nachfolgenden Leserbrief auf den Punkt gebracht.

Trinkwasser wird knapper

Zum Wassersparen

Obwohl wir uns mitten in einer der üblichen Klimaschwankungen befinden, siedelt man mitten im Auto-Land Deutschland

und ausgerechnet mitten in dessen trockenster Region einen riesigen Mitbewerberautobauer an.

Dessen Wasserbedarf hätte man sich zuvor mitteilen lassen können.

Nun ruft ein Wirtschaftsminister im Nachhinein die Bürger zum Wassersparen auf?

Intelligente und ehrliche Wirtschaftsförderung geht anders.

Wieder müssen die Bürger die Folgen der Politik ausbaden und natürlich auch bezahlen.

Für die Politiker gibt es stets nur einen Lösungsweg, die Steuer-

oder Preiserhöhung.

Andreas Heising, Storkow

Die Lüge vom Niedrigwasser im Gardasee

Steine statt Wasser: Gardasee-Insel ist mittlerweile zu Fuß zu erreichen

Unstatistik des Monats: Der Gardasee ist halb leer

Quelle:Epoch Times, 31.05.2023

…Wäre der Gardasee tatsächlich halbleer, dann müsste

mit dem durchschnittlich 135 Meter tiefe See etwas höchst Ungewöhnliches

geschehen sein. Ein Blick auf Zahlen….

Anm.:

Schlagzeilen

…„Beliebtes Urlaubsziel fällt trocken: Gardasee nur noch zu 38 Prozent gefüllt“, alarmierte uns der „Stern“ und befürchtete:

„Drohen Duschverbote und leere Pools?“ Das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ meldete:

Ähnlich berichtete auch das „Handelsblatt“: „Der Gardasee führt so wenig Wasser wie seit 70 Jahren nicht mehr.

Laut neuesten Satellitenaufnahmen erreicht er nur um die 40 Prozent seines Fassungsvermögens.“ (2. Mai, 2023, S. 14) „Merkur.de“ zeigte sogar Satellitenbilder,

die den dramatischen Rückgang des Wassers

demonstrieren sollten – und die „Kronen Zeitung“ warnte: „Dramatisches

Video zeigt austrocknenden Gardasee“….

Was ist mit dem schönen Gardasee geschehen? …

…Verschiedene Medien haben versucht, die Ursachen zu finden: zu wenig Regen, kaum Schneereserven, ein ungewöhnlich trockener und warmer Winter –

und dann die Klimakrise. All dies ist richtig, aber wie

sollen diese Faktoren den Gardasee innerhalb kürzester Zeit zur Hälfte

entleeren?...

..Trotz aller Aufregung in der deutschsprachigen Medienwelt berichteten die Gäste am Gardasee vorort von einem wunderschönen Urlaub.

Auch auf den

Satellitenbildern können wir beim besten Willen keinen Unterschied im

Wasserstand zwischen diesem und dem vergangenen Jahr erkennen. Wo liegt hier

das Problem?

Die Antwort: in der Zahlenblindheit mancher Medien….

Leicht zu

verwechseln: die Referenzklasse

…Woher kommen also die Absenkungen über 38 Prozent, 40

Prozent oder die Halbierung des Wasserstands?

… Der Wasserstand wird an einem Pegel in Peschiera gemessen und misst die Höhe des Wasserspiegels über dem Pegelnullpunkt.

Diese Höhe ist aber nicht die Wassertiefe des Sees, sondern ein

willkürlicher Wert an der Messlatte, der in der Regel leicht unter dem

niedrigsten Wasserstand über viele Jahre hinweg angesetzt wird…

…Der Gardasee ist an der tiefsten Stelle 346 Meter tief

und hat eine Durchschnittstiefe von etwa 135 Metern. Zudem wird er künstlich

reguliert. Das Ablassen von Wasser wird gestoppt, sobald der Nullpunkt

erreicht wird…

… Im Vergleich zum Vorjahr (2022) war Mitte März 2023 der Wasserstand des Gardasees 53 Zentimeter niedriger. Also 53 Zentimeter von etwa 135 Metern – nicht die Hälfte des Fassungsvermögens des Sees oder gar mehr.

Hinzu kommt, dass der

Pegelstand stark über das Jahr hinweg schwankt….Zudem lag er am 22. Mai 2023

auch schon wieder bei 80 Zentimetern – mit steigender Tendenz…

…Der Pegelstand schwankt überdies stark von Jahr zu Jahr. Am 15. Mai 2007 lag er beispielsweise ebenfalls bei 46 Zentimetern wie in der derzeit alarmierenden Meldung.

Zehn Jahre später, am 15. Mai 2017,

lag er dann bei 107 Zentimetern. Jede Veränderung muss man gegen die

natürlichen Schwankungen abwägen….

…Die Geschichten über den halb leeren Gardasee folgen

einem weit verbreiteten Fehler in der Kommunikation…

…Eine absolute Veränderung (der Wasserstand im Gardasee

ist 53 Zentimeter niedriger) wird unnötigerweise in Prozent kommuniziert

(circa 50 Prozent weniger) und damit wird es leicht, die Referenzklasse zu

verwechseln, auf die sich die Prozentangabe bezieht….

…Viele Medien warnen uns vor Fake News. Manche

produzieren diese allerdings gleich selbst, ohne es zu bemerken.

Denken mit Zahlen sollte endlich Teil der Allgemeinbildung werden….

… Mit der „Unstatistik des Monats“ hinterfragen der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer, der Dortmunder Statistiker Walter Krämer,

die STAT-UP-Gründerin Katharina Schüller und RWI-Vizepräsident Thomas K. Bauer jeden Monat sowohl jüngst publizierte Zahlen als auch deren Interpretationen.

Alle „Unstatistiken“ finden Sie im

Internet unter www.unstatistik.de und unter dem Twitter-Account

@unstatistik.

Der Artikel erschien zuerst

bei

Unstatistik.de

unter dem Titel

„Der Gardasee ist halb

leer“.

Ausführlich unter:

Bei den meisten Bewohnern Brandenburgs bedarf es keines Appells zum

Wassersparen, besonders in Zeiten von Niedrigwasser.

Vielmehr sollte man die Schuld für die entstandene „Notlage“

vielmehr bei den Politikern suchen,

…die obwohl die angespannte Wasserhaushaltssituation in Brandenburg und besonders im Raum Berlin schon lange bekannt ist,

die Ansiedlung von TESLA (mit einem Wasserbedarf einer Kleinstadt

mit 40.000 Einwohnern) befördert haben

…die eine fast ungezügelte Zuwanderung von Menschen nach Berlin (1980: etwa 3,0 Mio, 2020: etwa 3,7 Mio Einwohner) und das engere Umland, die mit Trinkwasser versorgt werden

müssen, zugelassen haben

obwohl Ostbrandenburg schon immer zu den niederschlagsärmsten

Gebieten Deutschlands (auch ohne

Klimawandel) zählt und sich das Wasserdargebot im Einzugsgebiet (hier:

Spree) nicht vergrößert hat

Umweltminister ruft zum Wassersparen auf

Trockenheit Der Landtag Brandenburg will Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalte in die Pflicht nehmen - möglicherweise auch mit höheren Preisen.

...Angesichts extremer Trockenheit in Brandenburg haben Vertreter der Parteien und Umweltminister Axel Vogel (Grüne)

am

Donnerstag (22.06.2023) im Landtag zum Wassersparen aufgerufen....

..."Sparen, speichern, wiederverwenden" -

dieses Credo stellte der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke in den Mittelpunkt

der Aktuellen Stunde zu Wasserknappheit und Trockenheit in Brandenburg....

...Dem konnten die Abgeordneten aller anderen Fraktionen folgen....

...Raschke sagte, dass alle Akteure ihren Beitrag zum Ressourcenschutz

leisten müssten....

...Die Behörden würden mit einem Wasser-Check bei Wirtschaftsansiedlungen

auf den richtigen Umgang mit dem knappen Gut pochen, ergänzte Raschke....

...Redner anderer Fraktionen hielten ihm und dem grünen Umweltminister Axel

Vogel vor, die

falschen Schwerpunkte zu setzen, beziehungsweise sich mit der Fülle

teilweise guter Konzepte zu verzetteln....

..Dem jüngst in einem Gutachten

unterbreiteten Vorschlag, einen Wasser-Überleiter von der Elbe zu bauen,

erteilten Vertreter mehrerer Fraktionen eine Absage....

...Axel Vogel brachte indes den Bau von Fernwasserleitungen ins Spiel.... Es werde mit Berlin über eine Versorgung aus der Ostsee gesprochen.

Fragen zu Kosten und Zeitplänen für diese

Rohrleitungen würden derzeit durchgespielt….

Sollte es sich bei dem o.g. Vorschlag tatsächlich um Wasser aus der Ostsee (Salzgehalt der Ostsee setzt sich aus dem einströmenden Salzwasser der Nordsee und dem Süßwasser der Flüsse und des Regenwassers zusammen).

Er liegt zwischen 0,3 und 1,8 Prozent) handeln,

es müssten dann Entsalzungsanlagen

installiert werden.

Mathias Hausding

Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 23.06.2023

Schwarze Elster Fluss wächst in Senftenberg zu – darum greift das Umweltamt nicht ein

Die Schwarze Elster ist in Senftenberg kaum noch als Fluss erkennbar. Denn das Gewässer wächst immer mehr zu.

Woher rührt dieses Phänomen? Und welche Folgen hat es für die Senftenberger

und die Elster selbst?

…Die Schwarze Elster hat eine Länge von rund 180 Kilometern. Sie entspringt am Hochstein bei Elstra fließt quer durch die Lausitz sowie die Elbe-Elster-Niederung

und mündet östlich von Wittenberg in die Elbe.

Das Besondere an diesem Fluss: Er präsentiert sich über viele Kilometer kanalisiert. /span>

Zwischen Senftenberg und Hoyerswerda musste das Gewässer

aufgrund der dortigen Braunkohlentagebaue in ein neues Bett verlegt werden….

…Während des Dürresommers 2022 war die Schwarze Elster im Raum Senftenberg über mehrere Kilometer komplett ausgetrocknet.

Fische und

weitere Wasserlebewesen verendeten massenhaft.

Inzwischen führt der Fluss dank reichhaltiger Niederschläge im September (/span>2022) zwar wieder durchgehend Wasser. Außerdem speist die Rainitza,

ein von Großräschen kommender Nebenfluss, ab Senftenberg die Elster.

Doch das Nass ist kaum oder gar nicht erkennbar.

Stattdessen führen die Elsterbrücken über eine Sumpflandschaft…

Röhricht und Laichkräuter statt Wasser in der Elster

…Der Grund: Das Flussbett ist im Raum Senftenberg über viele Kilometer mehr oder weniger komplett zugewachsen.

Röhricht und Laichkräuter bilden dichte,

fast undurchdringliche Bestände. Das ist in der Schwarzen Elster an sich nichts Ungewöhnliches.

Doch in diesem Jahr präsentiert sich dieses Phänomen

besonders ausgeprägt….

…Warum, weiß Sprecher Thomas Frey vom Landesamt für Umwelt (LfU)… o:p>

„Die Schwarze Elster führt auch in diesem Jahr permanent Niedrigwasser, wie in vier der vergangenen fünf Jahre.

Aktuell liegt der Abfluss noch immer unterhalb des mittleren Niedrigwasserabflusses.

…Die langen und häufiger wiederkehrenden Trockenzeiten schreiben die Experten dem sich wandelnden Klima zu. 2022 war die Schwarze Elster

zwischen Tätzschwitz und Senftenberg von Juni bis September

komplett trocken….

Letzter Rückzugsraum für Fische und weitere

Wasserlebewesen

…Dennoch existiere aktuell eine gewisse Wasserströmung….

…Nun kennt wohl jeder Senftenberger die jährlich wiederkehrende Mahd in der Elster.

Anders hingegen im laufenden Jahr: Unter den extremen Bedingungen des Sommers 2022 habe das LfU entschieden, die Krautung auszusetzen…

Erst

wenn wieder mehr Wasser vorhanden ist, könne mit der Mahd begonnen werden…

…Zwar könnte theoretisch auch landseitig gemäht werden. Doch praktisch werde dies nicht passieren.

Der Grund: Naturschutzfachliche und

gewässerökologische Gründe sprächen dagegen….

In Sachsen wird die

Schwarze Elster derzeit gekrautet

…Während auf Brandenburger Seite auf die Mahd in der Schwarzen Elster

vorerst verzichtet wird, ist im Oktober (2022) die Krautung des Flusses

in Sachsen angelaufen….

…Nach Angaben der Landestalsperrenverwaltung soll aber nicht alles abgemäht

werden. Hier und dort lassen die Krauter Pflanzeninseln stehen.

Der Grund: Schutz der dortigen Lebewesen.

Die Mahd soll von Hoyerswerda

stromabwärts bis zur Brandenburger Grenze unweit von Tätzschwitz fortgeführt

werden….

Torsten Richter-Zippack

Quelle: zitiert aus lr-online, 02.11.2022

Ausführlich unter:

„Die Verteilung

(des

Wassers)

muss gerecht sein“

Ressourcen Wer Wasser fördert, soll dafür bezahlen, fordert

Wolf Merkel vom Branchenverband DVGW

(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches).

Er tritt auch dafür ein, belastende Ewigkeits-Chemikalien aus dem Verkehr zu

ziehen.

Unter dieser Überschrift äußert sich Herr Wolf

Merkel u.a. zu folgenden Fragen:

Auch dieses Jahr war bisher zu trocken. In Brandenburgist zu befürchten,

dass es kaum eine Neubildung von Grundwasser

geben wird. Wie ist die Situation in Deutschland?

Die gute Botschaft ist, dass wir deutschlandweit nicht von einer zurückgehenden Wassermenge sprechen müssen.

Die jährlichen Niederschläge werden in Deutschland in etwa auf dem bisherigen Niveau bleiben.

Das gilt grundsätzlich ebenso für die Neubildung von Grundwasser.

Regional ist das unterschiedlich. Wir haben dazu als DVGW

eine Studie beim Umweltforschungszentrum Leipzig in Auftrag gegeben.

Sie bestätigt: Wir haben genug Niederschläge, uns geht das Wasser

nicht aus. Aber wir müssen für Mangelzeiten vorsorgen.

Wie kann diese Vorsorge aussehen?

Versorger müssen dazu die Klimawandel- und Wasserhaushaltsprognosen für ihre Region kennen. Da tun Bundesländer einiges, um Daten zur Verfügung zu stellen.

Wir haben vor, Erkenntnisse aus den Untersuchungen des Umweltforschungszentrums Leipzig für die Unternehmen nutzbar zu machen.

Jeder Versorger sollte wissen, wie sich das Wasserdargebot in seiner Region

entwickelt. Er sollte auch den Bedarf in den nächsten 30 bis 50 Jahren

abschätzen können.

Was verstehen Sie unter öffentlicher

Trinkwasserversorgung? Fällt das Gießen des Gartens auch darunter?

Darunter verstehe ich die Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch - für die Ernährung, Hygiene. den Haushalt.

Ich würde an die Menschen appellieren, in Mangelsituationen das Gartenbewässern oder Füllen der Pools (Anm.: Scheinbar hat jeder Bürger einen Pool) einzuschränken.

Jetzt wäre eine gute Zeit für Kommunen, Konzepte für Engpässe im Sommer zu entwickeln und

um Verständnis bei der Bevölkerung zu werben - nicht erst dann, wenn das

Wasser knapp wird.

Der Verbraucher soll sparen, wenn es knapp

wird. Aber wie geht man mit der Industrie in solchen Situationen um? Muss

dann dort der Verbrauch gedeckelt werden?

Der Bedarf der Industrie wird überschätzt. Von den 25 Milliarden Kubikmeter Wasser, die wir insgesamt im Jahr nutzen, geht etwa die Hälfte an die Industrie.

Das meiste Wasser benötigen Energieerzeuger zum Kühlen. Sie leiten es wieder in die Flüsse ein.

Wir haben jetzt in der Gasmangellage gesehen, dass die meisten Leute lieber persönliche Einschränkungen in Kauf nehmen, als den Arbeitsplatz zu gefährden.

Dort, wo in diesem Jahr ein Wassermangel

aufgetreten ist, war vermutlich zumeist das vorsorgende Risikomanagement

nicht gut.

Ina Matthes

Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 22.10.2022

Anm.:

Die „grünen“ Minister sind dabei das Fahrrad noch einmal zu erfinden....

Nachhaltiges Wassermanagement Brandenburg, Berlin und Sachsen wollen bei Wasserversorgung enger zusammenarbeiten…

Foto: IMAGO / Rainer WeisflogBrandenburg und Berlin müssen ausreichend mit Wasser versorgt werden,

die Sanierung der Tagebaulandschaften ist wasserintensivdie Wirtschaft braucht Wasser - und nicht zuletzt auch die Gewässer.

Das haben nun drei Länder

gemeinsam im Blick.

Brandenburg, Berlin und Sachsen wollen zusammen für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser in der Kohleregion Lausitz sorgen,

um die Probleme in der Wasserwirtschaft zu bewältigen.

Im sächsischen Boxberg (Landkreis Görlitz) haben Sachsens Umweltminister Wolfram Günther,

sein brandenburgischer

Amtskollege Axel Vogel sowie die Berliner Staatssekretärin für Umwelt und

Klimaschutz, Silke Kracher, (alle Grüne) am Montag (19.09.2022) ein entsprechendes Positionspapier unterzeichnet.

Es sieht unter anderem vor, dass eine länderübergreifende Zentrale der Wasserbewirtschaftung eingerichtet

und eine nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung aufgebaut wird. Brandenburg und Sachsen

arbeiten schon seit Jahren im Wassermanagement vertraglich zusammen,

jetzt wird Berlin mit einbezogen.

Sachsen mit besonderer Verantwortung

Die Herausforderungen mit Blick auf den Kohleabbau sind vielfältig. Brandenburg und Berlin müssen ausreichend mit Wasser versorgt werden,

die Sanierung der Tagebaulandschaften ist wasserintensiv und auch

die Wirtschaft braucht Wasser. Außerdem müssen Grund- und

Oberflächengewässer, wie zum Beispiel Flüsse, genügend Wasser führen.

….Sachsen trage eine besondere Verantwortung für die gesamte Lausitz bis nach Berlin, sagte Umweltminister Wolfram Günther …

"Im Freistaat befinden

sich die Flüsse, Speicher und Talsperren, von denen Brandenburg und Berlin

als Unterlieger abhängen."…

….Der Braunkohlebergbau habe den Wasserhaushalt in der

Region schwerst gestört….

….Dürre und Trockenheit hätten zuletzt überdeutlich gezeigt, dass die Klimakrise mit voller Wucht in Sachsen angekommen sei, so Günther. Der Wasserhaushalt müsse nachhaltig und langfristig stabilisiert werden...

Anm.:

Was wird eigentlich mit der Panikmache: Klimakrise… bezweckt?

Man sollte endlich einmal die hydrologischen und

meteorologischen Daten des Einzugsgebietes der Spree zur Kenntnis nehmen.

…Deshalb fordern die Länder unter anderem die Errichtung einer im Koalitionsvertrag vorgesehenen Stiftung oder Gesellschaft,

die den Rückbau der Kohleverstromung und die Renaturierung

organisiert….

Stabile

Wasserversorgung kein Selbstläufer

… Die "gravierenden Folgen des Kohleabbaus für den Wasserhaushalt" (laut: Vogel) könnten nicht von einer Generation bewältigt werden.

Für die dafür notwendigen Maßnahmen seien zuerst die

Bergbauunternehmen in der Pflicht….

… Es brauche laut Vogel vor allem in niederschlagarmen

Zeiten ein gemeinsames Handeln auf allen Ebenen. ..

"Das gilt für das Einzugsgebiet von Spree, mit dem ökologisch, touristisch und landwirtschaftlich bedeutenden Spreewald, und der Schwarzen Elster gleichermaßen".

Anm.:

Meines Wissen ist das kein Novum und wurde schon in den beiden zurückliegenden Trockenjahren zum Wohle aller Beteiligten erfolgreich praktiziert….

Laut Berlins Staatssekretärin für Umwelt und Klimaschutz, Silke Kracher, spiegle das Positionspapier die maßgeblichen Forderungen aus Sicht der Umweltverwaltungen wider.

Berlin sei für die

Trinkwasserversorgung auf das Wasser der Spree angewiesen. "… Sendung: Fritz,

19.09.2022, 15:30 Uhr

Quelle:

Spree gerettet, die Elster in Not

Klima Der Regen hat nicht alle Wasserspeicher der

Lausitz auffüllen können.

Cottbus/Senftenberg. Die jüngsten Niederschläge um Cottbus und im Spreewald haben

nach der extremen Trockenperiode dieses Sommers

endlich die Wasserspeicher aufgefüllt.

…Die Spree ist im Mittellauf wieder optimal

versorgt. Das bestätigte das Landesumweltamt….

…Die Schwarze Elster aber leidet weiter. Das

Flussbett liegt teilweise noch immer trocken…

…Die Spree hatte zur Niedrigwasseraufuöhung die planmäßigen Mengen aus den sächsischen Speichern verbraucht.

Die Wasserreserven der Talsperren gingen zu Ende. Nun ist der Speicher Spremberg voll.

Das Wasserkontingent der Talsperren Bautzen und

Quitzdorf ist indes knapp. kw

Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 02.09.2022

Dürre in Lausitz und Spreewald: Regen rettet nur die Spree, die Schwarze Elster ist weiter in Not – Trockenheit und Wassermangel

Um Cottbus und im Spreewald ist jetzt endlich genug Regen gefallen, um die Wasserspeicher aufzufüllen. Die Spree ist wieder optimal versorgt.

Die

Schwarze Elster aber leidet weiter. Was ist los?

Warum hat die Spree auf einen Schlag wieder genug

Wasser?

…Der Wetterumschwung hat zum Teil extreme Niederschläge im mittleren und unteren Spreegebiet.

Innerhalb von drei Tagen ist nach der extrem langen Hitzeperiode um Cottbus reichlich Niederschlag gefallen.

An der Station Cottbus sind 45,2 Millimeter gemessen worden. Im Oberspreewald, also um Lübbenau, und der Lieberoser Heide ist örtlich noch weit mehr Regen gefallen.

Die

Niederschläge im sächsischen Spreegebiet sind indes weit weniger ergiebig

gewesen….

…Die Spree hat zur Niedrigwasseraufhöhung aus den sächsischen Speichern in

diesem Sommer aber die planmäßigen Mengen gebraucht…

…Die Niederschläge, die im mittleren und unteren Spreegebiet gefallen sind, haben jetzt den Effekt: Die Talsperre Spremberg muss weniger Wasser in die Spree abgeben.

Und

damit wird das nur noch geringe verfügbare Wasserkontingent der sächsischen

Speicher Bautzen und Quitzdorf kann somit weiter geschont werden….

Die Abgabe der Talsperre Spremberg ist auf 7,85 Kubikmeter pro Sekunde reduziert worden....

Warum leidet die Schwarze Elster weiter an akuter

Wassernot?

Die

Schwarze Elster liegt bei Senftenberg teilweise weiter trocken. Es gibt

nicht genug Wasser, um das Flussbett zwischen Kleinkoschen und der Mündung

der Rainitza zu füllen.

© Foto: Patrick Pleul/dpa

…Unverändert leidet die Schwarze Elster unter der Trockenheit. Nach wie vor ist der Fluss oberhalb der Stadt Senftenberg über mehrere Kilometer komplett ausgetrocknet.

Der Abfluss am Pegel Biehlen, unterhalb von Senftenberg, hat am 30. Juli nur 0,387 Kubikmeter pro Sekunde betragen und ist damit deutlich unter dem langjährigen Mittel geblieben.

Und

das, obwohl Abfluss und Wasserstand aus den Talsperren und Wasserspeichern

in Sachsen und dem Speicher Niemtsch, dem Senftenberger See, gestützt worden

sind…

…Die Niederschläge haben der Schwarzen Elster nur kurzzeitig geholfen.

…Zwischen Kleinkoschen und der Mündung der Rainitza liegt der Fluss trocken…

…Am Pegel Biehlen liegt der Abfluss mit nur noch 0,53 Kubikmetern pro Sekunde deutlich unter der für den Monat August mittleren Abflussmenge

von

etwa 1,80 Kubikmeter pro Sekunde.

Dabei bekommt der Fluss auch Wasser aus dem Senftenberger See. Der Wasserspiegel ist nach dem Regen satte fünf Zentimeter angestiegen, der Speicher damit wieder voll.

Zusätzlich erhält die Schwarzen Elster im Stadtgebiet von Senftenberg auch Wasser aus der Grubenwasserreinigungsanlage (GWRA) Rainitza,

die

die Lausitzer und Mitteldeutsche BergbauVerwaltungsgesellschaft (LMBV)

betreibt….

Der

Senftenberger See, der auch als Speicherbecken dient, hat nach dem Regen

beim Wasserstand satte fünf Zentimeter zugelegt.

© Foto: Soeren

Stache/dpa

…Flussabwärts in Bad Liebenwerda liegen die Abflüsse in der Schwarzen Elster mit 1,04 Kubikmeter pro Sekunde

weiter unterhalb des niedrigsten Abflusses von 1,14 Kubikmetern pro Sekunde für die Jahreszeit –

bezogen auf die

vergangenen fast 40 Jahre…

Kathleen Weser

Quelle: zitiert aus lr-online, 01.09.2022

Ausführlich unter (leider nur für Abonnenten):

-trockenheit-und-wassermangel-66253589.html#paywall-tab-anmeldung

Anm.:

Nach den ausgiebigen Niederschlägen in der 3. Dekade des

Monats August 2022 sind

Wasserspeicher fast aufgefüllt

Spree

Die Wassernot der Spree ist nach dem Regen beseitigt,

Cottbus/Spremberg. Der Regen der vergangenen Tage hat die Wassernot im Flussgebiet der Spree entspannt, aber nicht beseitigt.

Der Wasserspiegel der Talsperr e Spremberg ist durch

die Niederschläge um 17 Zentimeter angestiegen, die maximale Speicherhöhe

damit fast erreicht..

e Spremberg ist durch

die Niederschläge um 17 Zentimeter angestiegen, die maximale Speicherhöhe

damit fast erreicht..

….Am Spree-Pegel Leibsch (Dahme-Spreewald) liegt der Mindestwasserabfluss wieder bei 4,6 Kubikmeter pro Sekunde.

Die gefallenen Niederschläge sind damit laut

Flutungszentrale Lausitz "wasserwirtschaftlich kaum relevant"...

sha

Erläuterung:

Mit „wasserwirtschaftlich kaum relevant“ ist gemeint, dass die gefallenen Niederschläge weitgehend oberirdisch abgeflossen sind

und für die Grundwasserneubildung nicht relevant

sind.

So reagiert das Land bei Wassermangel in der Spree

Seit 2021 gibt es in Brandenburg ein Notfallplan bei Wassermangel.

Laut Niedrigwasserkonzept wird die Vorwarnphase Gelb ausgerufen, wenn der Pegel Leibsch innerhalb von sieben Tagen einen Abfluss unter 6,5 Kubikmetern pro Sekunde (m3/s) hat.

Ab 4,5 Kubikmetern gilt die Niedrigwasserphase Rot mit drei Stufen.

Bei Stufe 1 (Pegel liegt unter 4,5 m3/s)

werden bereits die Ausleitmengen in Nebengewässer reduziert und die Entnahme

von Wasser aus Oberflächengewässern beschränkt.

Bei Stufe 2 (Pegel unter 2,5 m3/s) wird die Abflussmenge nochmal reduziert und die Schleusen Krausnicker Strom, Groß Wasserburg

und Leibsch/Dahme-Umflut-Kanal eingeschränkt oder geschlossen. Die

Wasserentnahme aus der Spree wird verboten.

Bei Stufe 3 (Pegel unter 1,5 m3/s) wird das Wasser prioritär durch die Hauptspree und den Puhlstrom geleitet, weitere Schleusen geschlossen,

sodass viele kleine Gräben ganz vom Zufluss abgeschnitten sind.

Aktuell (Stand: 27.08.2022) gilt die Niedrigwasserstufe 2. Der Tourismus im Spreewald ist selbst bei Stufe 3 kaum beeinträchtigt,

weil es zahlreiche Alternativrouten in dem weit verzweigten Wassernetz gibt,

wie der Tourismusverband betont.

Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 29. 08.2022

Ausführlich unter (leider nur für Abonnnenten):

….Knappheit ist Politikum

Für Marten Lange-Siebenthaler (NABU) ist der

Klimawandel der maßgebliche Verursacher für sinkende Wasserpegel und

-spiegel.

Doch hinzu komme auch Brandenburgs größer werdender Durst: Neue Wohngebiete, Industrieansiedlungen, die Landwirtschaft alle brauchen Trinkwasser.

Sind die bisher geltenden Grundwasserfördermengen überhaupt noch vertretbar?

In welchen Wechselwirkungen stehen Wasserentnahmen in Schwerpunktwirkungsräumen zueinander?

Was der Mensch

mit dem Wasser unter der Erde anstellt, wird immer politischer, da es

knapper wird.

Brandenburgs sterbende Seen sind ein Symptom dafür….

Quelle: zitiert aus Lausitzer Rundschau, 18.08.2022

Anm.:

Bei allen Diskussionen sollte man nicht vergessen, dass kein Wasser

verloren-

geht, denn es gibt einen Wasserkreislauf (Lehrstoff der Unterstufe)

Streit

um zu wenig Wasser

Trockenheit

Das

Bewässern von Gärten steht in der Kritik im Landkreis Spree-Neiße

Guben/Forst. Das Wasser ist knapp in der Lausitz. Die Neiße hat in Guben jetzt einen historischen Tiefstand erreicht. Auch die Spree führt so wenig Wasser wie lange nicht.

Die Vor-und Kleingärten werden aber weiter kräftig bewässert. Mit Trinkwasser. Davon ist in der Region genug da. Noch...

Die Meldung von Mitbürgern, die Wasser verschwenden,

nimmt zu.

Die Debatte, ob dies schlichtes Denunziantentum

oder berechtigte Sorge ist, wird kontrovers geführt.kw

Quelle: Lausitzer Rundschau, 16.08.2022

Anm.:

Bei allen derzeitigen (oft auch herbeigeredeten)

Mangelerscheinungen, wobei der

vermeintliche Wassermangel erst der Anfang ist, angeheizt durch

Panikmache, die fast zu Hysterie führt, auch durch die

Mainstream-Journalisten

geschürt, wird auch das Denunziantentum Hochkonjunktur haben.

Ein alter deutscher Spruch lautet:

Der größte Lump im ganzen Land,

das ist und bleibt der Denunziant.

Bei diesem Thema zeigt sich wie gespalten die Nation ist.

Übrigens, um etwas qualifizierter mitreden zu können, sollte man

sich die Datenlage um „Wasser“ ansehen:

Wasser-Daten in Brandenburg

Das Landesamt für Umwelt hat viele Wasserdaten bereits digitalisiert. Das Pegelportalliefert Hochwasserberichte und Messwerte für die Flussgebiete in Brandenburg,

Eine Karte über Grundwassermessstellen gibt schon Auskunft über die Grundwasserstände und stellt hydro geologische Informationen bereit.

Die Auskunftsplattform Wasser informiert ebenfalls über Grundwasserstände, deren Analysen sowie auch die Pegel mancher Seen und Flüsse.

Vereinzelt lassen sich diese als

Diagramme einsehen.

Allerdings sind die Messwerte von Seen noch nicht vollständig digitalisiert.

"Kontinuierliche, langjährige Beobachtungen des Wasserstandes sind hier mit hohen Aufwendungen verbunden,

dabei bleibt der wasserhaushaltliche Erkenntnisgewinn oftmals gering", erläutert Thomas Frey vom Landesumweltamt.

Daher werden nur wenige Seen beobachtet.

Quelle: Lausitzer Rundschau, 18.08.2022

Streit um das

Wasser

Nach Hitze-Phase in der Lausitz –so groß ist die Wassernot wirklich

Das Wasser ist knapp nach andauernder Hitze ohne nennenswerte Niederschläge. Lausitzer empören sich über Nachbarn, die Vor- und Kleingärten weiter kräftig bewässern.

Sind das Wasser-Denunzianten oder Mitmenschen in Sorge,

die berechtigt ist?

Die Rasensprenger laufen auf Hochtouren in der Lausitz.

Das steht auch in der Kritik.

© Foto: Roland Weihrauch/dpa

…Die

Neiße

hat in

Guben

einen historischen Tiefstand erreicht. Auch die Spree führt so wenig Wasser

wie lange nicht. Schleusen im

Spreewald

werden geschlossen, die Wasserzufuhr in Nebengewässer gesperrt…. Jetzt droht

das große Fischsterben in den Gräben….

…. Doch der Rasen vor dem Häuschen und die Kleingärten werden weiter kräftig bewässert. Mit Trinkwasser. Davon ist genug da. Noch…

(Anm.: Was soll die Bemerkung „noch“?).

…Das Beregnen von Gärten in der andauernden Hitzewelle ohne nennenswerte Niederschläge wird in Forst beispielsweise auf dem Beschwerdeportal Maerker heftig kritisiert. In Cottbus hat für Empörung gesorgt, dass auf den Grünflächen der Lausitzer Universität die Rasensprenger zur heißen Mittagszeit in Betrieb genommen wurden…

Anm.: Ohne jegliches Hintergrundwissen wird auf dem Beschwerdeportal Maerker denunziert.

Wie ist es jetzt um das Wasserangebot um Guben bestellt?

…Die Sommer sind in der Lausitz in den vergangenen Jahren immer trockener geworden, …sagt auch Ronny Philipp, der Verbandsvorsteher des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes (GWAZ)….

…Der Wasserabsatz im Raum Guben liegt in der

andauernden Hitzeperiode trotzdem genau im Mittel.

„Hier

sind keine besonderen Auswirkungen zu spüren“, sagt Ronny Philipp, der

Verbandsvorsteher des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes (GWAZ)….

… Aus der Wasserfassung Atterwasch können im Wasserwerk Schenkendöbern maximal 6000 Kubikmeter Rohwasser am Tag gefördert werden. Bei 4000 liegt die Menge jetzt.

Im Jahresdurchschnitt werden 3100 Kubikmeter

pro Tag gehoben. Der Versorger hat also noch große Reserven…

...Auch für große Investitionen wie die Ansiedlung der Unternehmen Rock Tech Lithium und Jack Link mit der Bifi-Produktion sind ausreichend Wasserreserven verfügbar.

Der Wirtschaftsstandort Guben

kann und soll weiter wachsen….

Verbote für das Gießen mit Trinkwasser in Trockenzeiten?

…Der Gubener Wasser- und Abwasserzweckverband betreibt

acht Wasserwerke mit mehreren Wasserfassungen in der Fläche. Auch das ist

ein Vorteil bei der Trinkwassergewinnung im Schongang für das verfügbare

Grundwasser…

…Für das Bewässern der Vor- und Kleingärten hat etwa ein Drittel der Haushalte im ländlichen Raum Guben einen Abzugszähler, im Volksmund auch Gartenzähler genannt…

... Auch hier ist die Abnahme dem

Verbandsvorsteher zufolge seit Jahren etwa unverändert hoch….

….Sie liegt bei gut 80.000 Kubikmetern im Jahr….

zum Vergleich: Trinkwasser für den Hausgebrauch liefert

das größte Wasserwerk Schenkendöbern etwa eine Million (1.000.000) Kubikmeter im Jahr….

Anm.:

Ähnlich sieht die Situation im Versorgungsgebiet der

Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG (LWG) aus, siehe

lr-online.de, 22.07. 2022

Ausführlich unter (leider nur für Abonnenten):

…In den frühen

Morgen- und späten Abendstunden zu gießen, müsse an Hitzetagen mit hoher

Verdunstung selbstverständlich sein.

Verbote und

verbindliche Einschränkungen für die Nutzung von Trinkwasser gibt es aber

nicht, betont der GWAZ-Chef….

Die WC-Spülung

schlägt ins Kontor und das Wasser ist weg

…Durchschnittlich verbraucht jeder Einwohner pro Tag 35 Liter sauberes Trinkwasser allein durch die WC-Spülung.

Im Jahr ist das eine

Wassermenge von 12.775 Litern pro Nase, glatt 27 Prozent des persönlichen,

direkten Verbrauches an Trinkwasser…

…Aus dem Klärwerk in Gubin werden täglich etwa 7000

Kubikmeter aufwendig gereinigtes Abwasser in die Neiße abgeleitet…

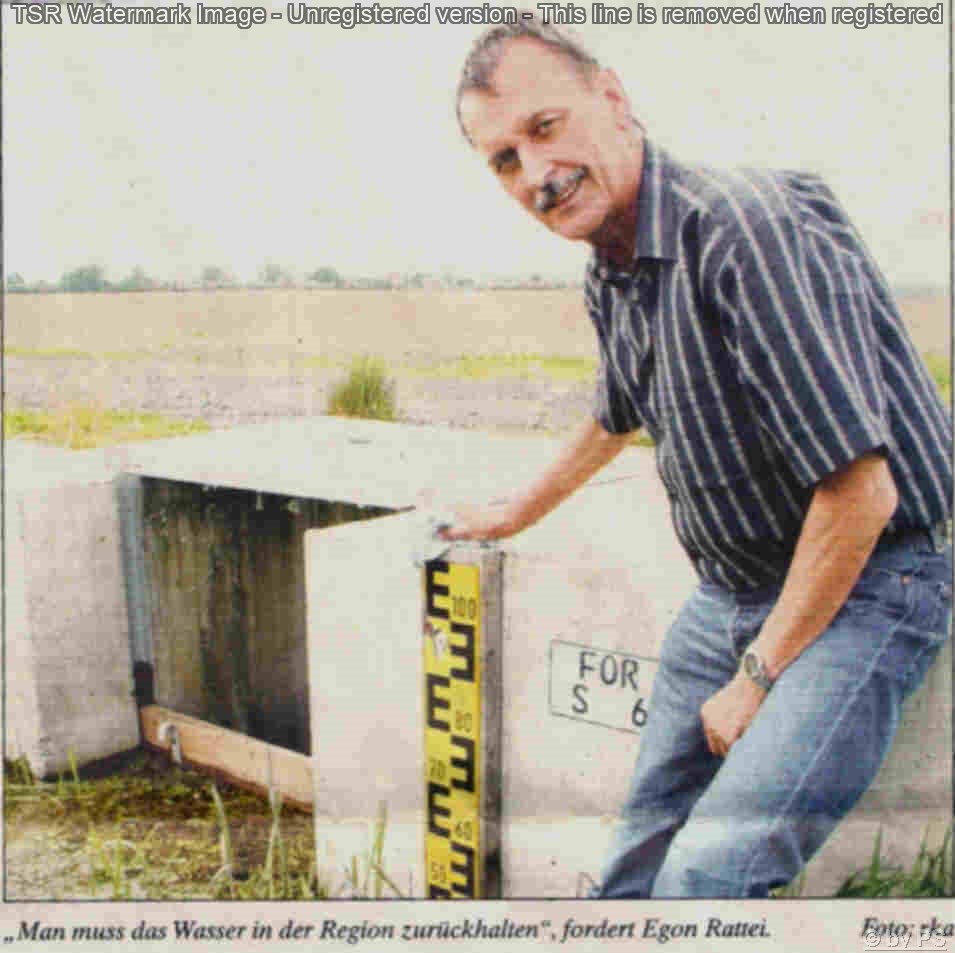

…Egon Rattei, Agraringenieur und langjähriger Chef der Agrargenossenschaft Forst, mahnt …unermüdlich an,

das Wasser aus den

Kläranlagen in der Landschaft der Region zurückzuhalten….

…Der Bewässerungsbedarf auf den Feldern wird größer. Befürchtet wird,

dass er künftig auch in der Lausitz die

Grundwasserneubildung übersteigen wird….

…Bei kleinen Kläranlagen wie der des Gubener Verbandes in Friedland (Oder-Spree)

ist das Zurückhalten vor Ort eine Option und wird

gemacht, sagt Ronny Philipp….

… Für die große Abwasseranlage in Gubin ist das nach

Recht und Gesetz aber nicht möglich…

Kathleen Weser

Quelle:

zitiert aus lr-online, 15.08.2022

Ausführlich unter (leider nur für Abonnenten):

Anm.:

Aus welchem Grund wurde eigentlich in der Printausgabe der Lausitzer

Rundschau vom 17.08.2022 zum gleichen Text und Thema die „reißerische“ Überschrift:

Wie groß ist die

Wassernot wirklich?

gewählt.

Spree fehlt Wasser Schleusen im Spreewald schließen – Fischsterben möglich

Dieser Teil des Stauseens bei Bagenz (Talsperre Spremberg) ist in den letzten Jahren aufgrund des Wassermangels in der Spree verlandet. Foto: Imago / Rainer Weisflog

Als Folge von Dürre und Wassermangel in der Spree reagiert das Landesumweltministerium mit weitreichenden Konsequenzen:

Ab Montag (15.08.2022) werden zahlreiche Schleusen im Spreewald geschlossen.

Das kündigte das Landesumweltministerium am Sonntag an. Ziel der Maßnahmen sei es, das Wasser in der Hauptspree und den großen Hauptgewässern zu konzentrieren.

…Am Ausgang des Spreewalds in Leibsch seien die Abflüsse auf ein extrem niedriges Niveau gesunken, teilte das Ministerium mit.

Die Umgebung sei ausgedörrt und die Zuflüsse brächten kein Wasser mehr in die Spree…

….Es müssten weitere harte Maßnahmen ergriffen werden,

damit der Abfluss der Spree unterhalb des Spreewaldes nicht komplett zum Erliegen komme.

Damit das Wasser weitgehend in der Hauptspree bleibe, müssen viele Ausleitungen komplett geschlossen oder stark eingeschränkt werden….

….. Das Landesamt für Umwelt bittet alle Gewässeranrainer, trockenfallende Gewässer

an die Landkreise zu melden oder gegebenenfalls eigenständig Fische und andere Wasserlebewesen zu retten und in wasserführende Gewässer umzusetzen. (dpa)

Quelle: zitiert aus Tagespiegel-online, 14.08.2022

Ausführlich unter:

Wassernot in Lausitzer Neiße

Umwelt Am Pegel Guben 2 ist ein neuer historischer Tiefstand gemessen worden.

Guben. Die Lausitzer Neiße führt bei Guben nach der anhaltenden Trockenheit dieses, Sommers so wenig Wasser wie nie zuvor.

Am Pegel im Norden der Stadt, unweit der Eisenbahnbrücke nach Polen, ist das historische Rekordtief von 61 Zentimetern gemessen worden.

Zuletzt war ein Wassernotstand dieses Ausmaßes im . deutsch-polnischen Grenzfluss im Jahr 1985 registriert worden. Normal ist im Monat August ein Wasserstand von 1,39 Metern.

Auch in regenarmen Zeiten führte die Neiße in der Vergangenheit für gewöhnlich ausreichend Wasser.

Das Niedrigwasser hat jetzt auch erste Konsequenzen: Angebote für Touristen - wie das Paddeln - mussten abgesagt werden. ten

Quelle: Lausitzer Rundschau, 13.08.2022

Niederschlagsarme Jahre, zunehmend heiße Sommer, dazu steigender Wasserverbrauch – das sorgt in Polen für hydrologische Dürre.

Die

PiS-Regierung will nun dafür sorgen, dass weniger Wasser in die Ostsee

abfließt.

Polen: Blick von der Słubicer Seite über das

Niedrigwasser auf die Stadt Frankfurt (Oder) in Brandenburg. Der Pegel der

Oder liegt hier aktuell bei weit unter einem Meter. © Foto: Patrick

Pleul/dpa

…Nachrichten über austrocknende Flüsse und drohende

Versteppung weiter Landstriche prägen die Schlagzeilen in

Polen.

Für die größten Flüsse von Brandenburgs Nachbarregion Lubuskie (Lebuser

Land) meldet das polnische Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft

(IMGW) niedrige Wasserstände…

….So steht die Oder in der Stadt Nowa Sol noch bei 123 Zentimetern, in Slubice- Frankfurt Oder) bei nur noch 74 Zentimetern.

Auch Warthe (Warta) und Netze (Notec) fließen mit niedrigsten Pegelständen durch Westpolen.

122 Zentimeter ist

die Warthe in Posen tief, 157 in Gorzow. All diese Orte sind auf der Karte

des Instituts https:/ /hydro.imgw.pl/#map/)

mit schwarzen Dreiecken markiert, was

Niedrigwasserbereich bedeutet…. '

…Dazu im Vergleich der Messpunkt an der Weichselpromenade in Warschau, wo Polens größter Fluss momentan nur noch 32 Zentimeter tief ist.

In Gubin-Guben misst das Institut in der Lausitzer

Neiße 26 Zentimeter….

…Das IMGW warnte bereits Ende Mai (2022) vor einer bevorstehenden hydrologischen Dürre in mehreren Wojewodschaften,

darunter Lubuskie.

Hydrologische Dürre tritt nach längeren trockenen Phasen ein.

Von meteorologischer Dürren spricht man,

wenn es ein bis zwei Monate trockener als üblich ist.

Von landwirtschaftlicher Dürre, wenn es nach

zwei Monaten und länger Ernteeinbußen gibt.

Erst ab vier Monaten Trockenheit, wenn

Grundwasser und Pegelstände sinken, tritt eine hydrologische Dürre

ein….

….Die polnische Regierung bringt derzeit ein … Programm zur Bekämpfung der Wasserknappheit auf den Weg, das vor allem Maßnahmen vorsieht, Wasser zu sammeln,

bevor es in die Ostsee abfließt….

... Bis zum Jahr 2030 sollen in Polen 15 Prozent der Niederschläge aufgefangen werden…zum Beispiel sollen Rückhaltebecken wie Stauanlagen gebaut werden,

aber auch Flüsse renaturiert, Feuchtgebiete wiederherstellt, Bergbaulandschaften saniert, Wald erhalten und aufgeforstet

und die Praxis

landwirtschaftlicher Bewirtschaftung verbessert werden…

…Wie Infrastrukturminister Marek Grobarczyk

erklärte, geht um 14 verschiedene Maßnahmen im Wert von insgesamt 22

Milliarden Zloty

(4,6 Milliarden Euro)…Nancy Waldmann

Quelle: zitiert aus moz online, 03.08.2022

Ausführlich (leider nur für

Abonnenten) unter: